お客様各位

いつも弊社のレンタルトランシーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

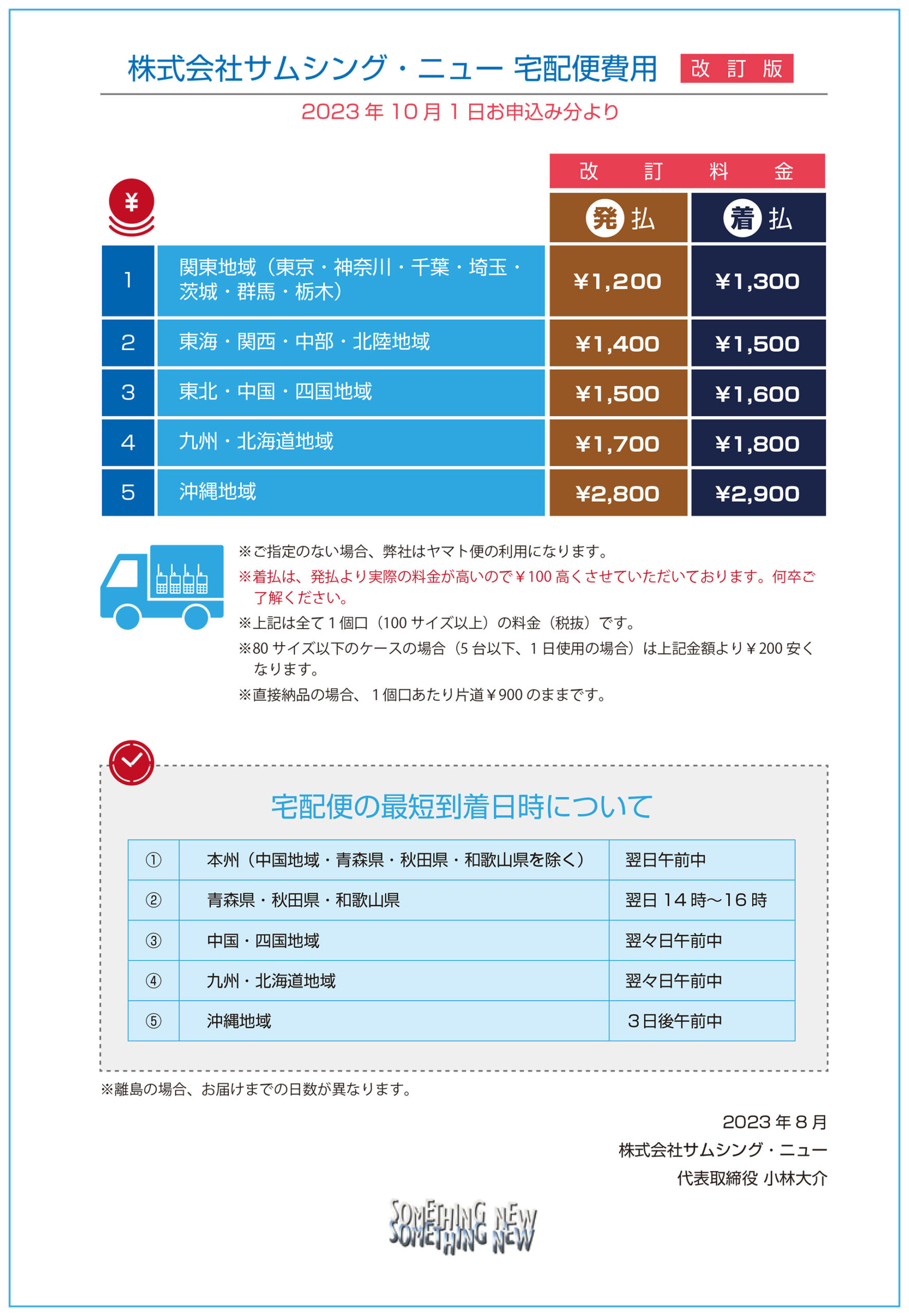

2023年10月1日お申し込み分より、下記の通り宅配便費用を改訂させていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

前回のCHIBOWさんと並んで本牧を代表する本物の不良、それが写真の小山成光(しげみつ)さんです。

横浜のダンスと言えばハマチャチャ。そのハマチャチャを生んだのがこの小山さんです。

米兵と日本の女の子で溢れかえっていた元町のディスコ「リバーサイド」。

1968年、ある日本人の若者達がこの店で出会い、仲間になりました。

川崎のルーキーさん、伊勢佐木町のカタヤンさん、中華街のハチさん、元町の内藤さん、そして本牧の小山さんの5人です。

みんなR&Bとダンスが大好きな若者で、毎晩のようにここに集まり、ソウルチャチャと呼ばれる黒人兵の8ステップをアレンジした独自のダンスを生み出しました。

それがハマチャチャです。

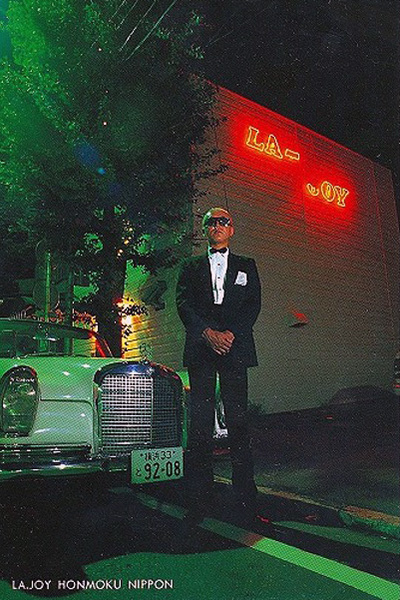

本牧のディスコ「LINDY」

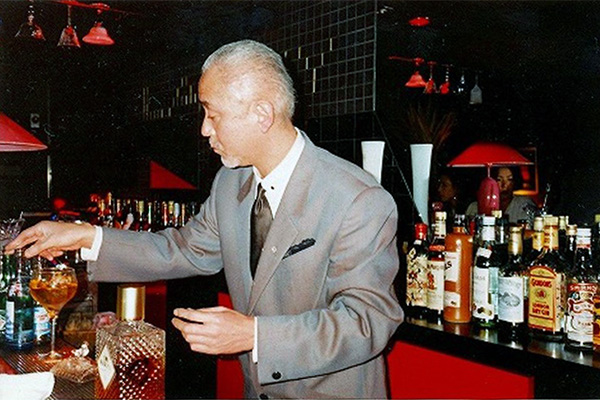

5人の中でも、小山さんは長身でハンサムでダンスが抜群に上手。おまけにオシャレとくればもてないわけがありません。

あっという間に横浜中のディスコに知れ渡り、小山さんのハマチャチャを見たくてお店に来る女の子がどんどん増えました。

そのお店が、1974にオープンした本牧のディスコ「LINDY」です。

ボルサリーノの中折れ帽に真っ赤なスリーピーススーツとステッキがトレードマークでした。

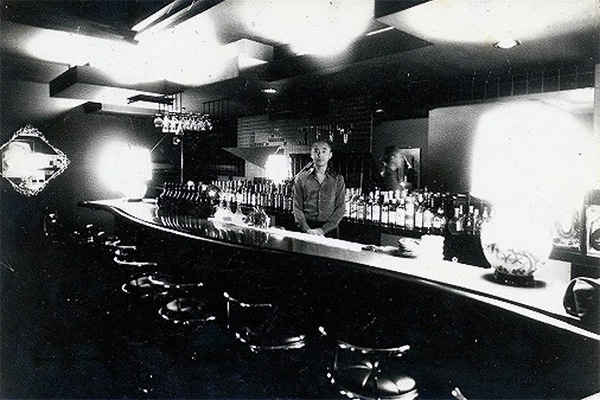

LINDYの初代店長 栗林秀明さんとDJブースの黄色いシトロエン

特に小山さんと弟子の栗林さんが一緒に踊るハマチャチャは最高のショータイムで、二人が踊り出すとダンスフロアには誰もいなくなり、みんなただの観客になって見とれるばかり。

店内にあった運転席がDJブースになった黄色いシトロエンも忘れられません。

LINDYは1986年に惜しまれながら閉店しました。

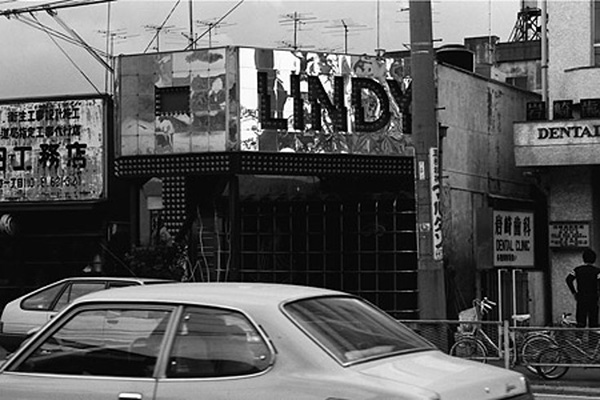

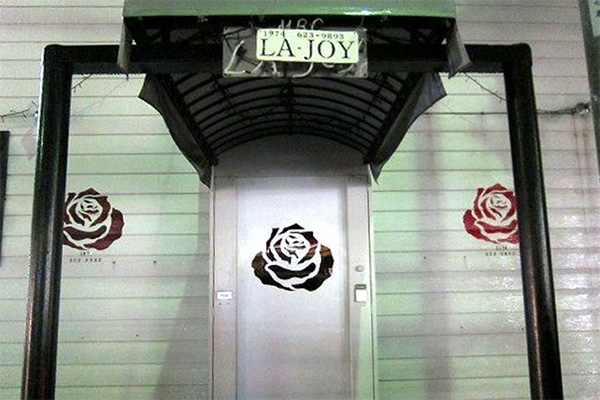

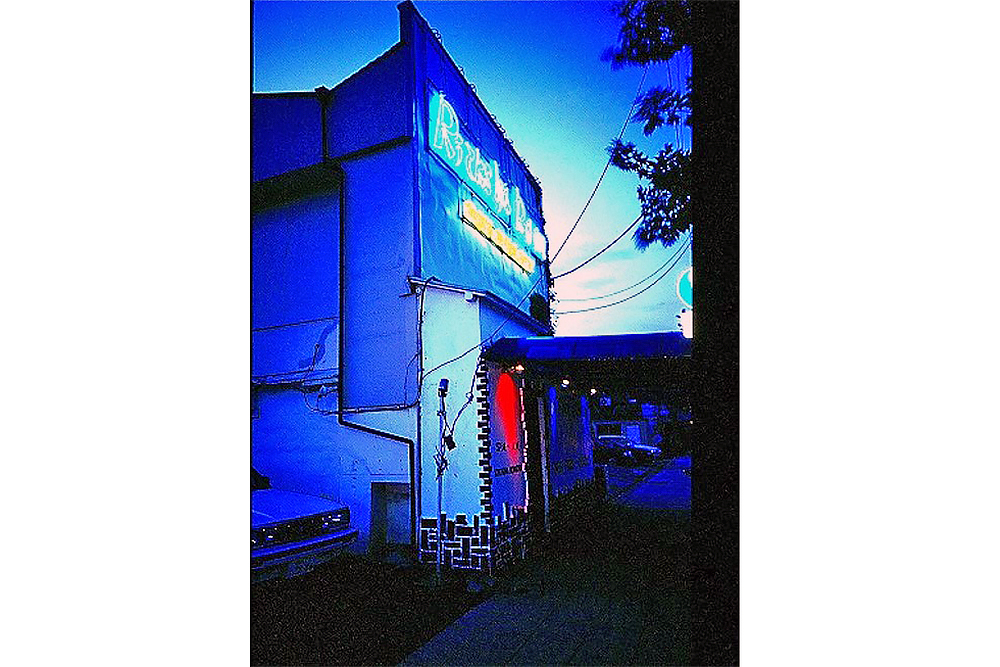

小山さんのお店「LA-JOY」の入口

LINDYと同じ年の1974年9月に小山さんのお店が本牧にできました。

写真の壁の色は白ですが、最初は真っ黒で要塞のようでした。

会員制のバーで、会員カードは初め3万円でしたが、バブルの頃は30万円になっていたらしいです。会員には藤竜也や松田優作などの有名人も随分いたようです。会ったことはありませんでしたが・・・

入口ドアの差し込み口にカードを挿入するとドアが開くという当時としては画期的な仕組み。

なぜ、お店の壁の色を黒から白に変えたかというと、入口の黒いバラと赤いバラを強調したかったためです。

これは小山さんが胸に入れていたタトゥーと同じデザイン。小山さんはバラを愛していました。

小山さんは、亡くなる2年前にお店の名前を「LA-JOY & LED ROSE」に改めました。

そして2016年1月22日66歳の若さで亡くなりました。

今はお店もなくなってしまいました。

でも小山さんが生んだハマチャチャは不滅です。女の子にもてるためにつくった独自のディスコダンスが横浜の誇れる文化になったのです。

今でも関内にあるライブレストラン「ハート&ソウル」に行くと60代・70代の素敵な女性がグループでハマチャチャを踊っています。

それを見るたび、小山さんのカッコいい姿を思い出します。僕の憧れでした。

余談ですが、LINDYの元店長 藤中一郎さんに師事した若者たちが2016年に発足した「関東ハマチャチャ同好会」は精力的にレッスン・イベントを行っており、なんと「関西ハマチャチャ同好会」も発足され、今やその活動は全国に拡がりつつあります。

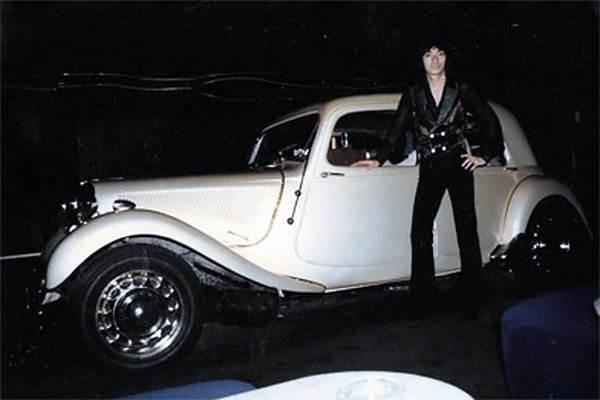

LINDY時代と同じように一緒に踊る小山成光さんと栗林秀明さん

前回その4で語らせていただいた、本牧ゴールデンカップのオーナー上西四郎さんが2023年6月1日にお亡くなりになりました。二十歳の頃から数年間毎日のように夜食を食べにゴールデンカップに立ち寄り、たくさんの逸話を聞かせてもらいました。

早口の京都弁でしゃべる元気な姿を思い出します。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

さて今回は、本牧生まれの本牧育ち、本牧のボスとして一目置かれている人のお話です。

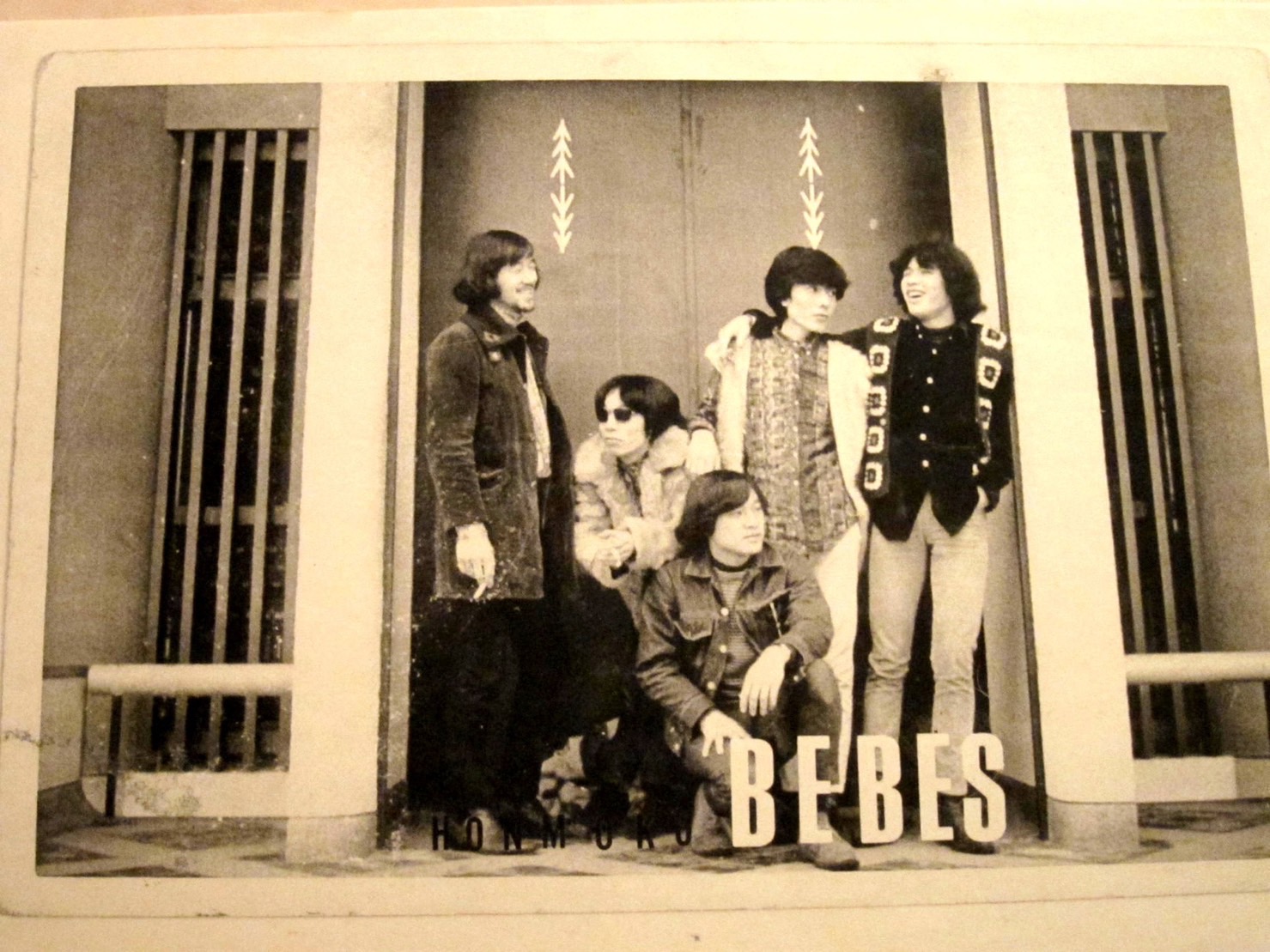

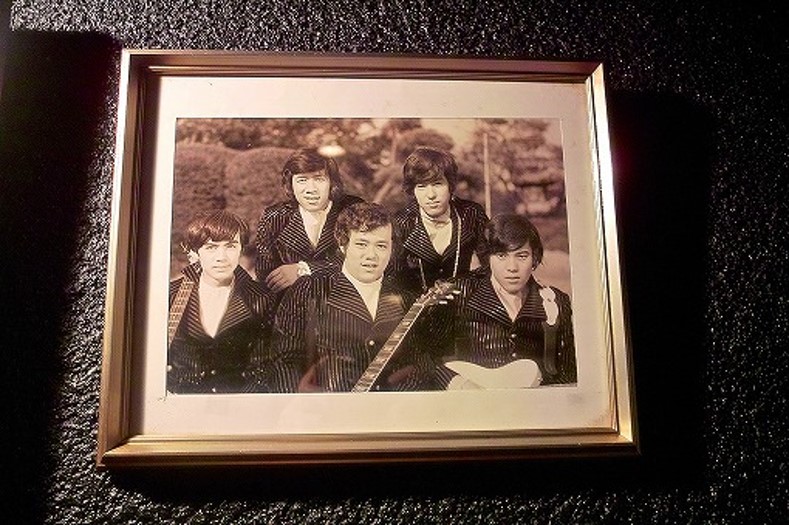

彼の名は竹村英司。通称CHIBOW(チーボー)。子供の頃から小柄で痩せていたので、「チーちゃん」と呼ばれていて「CHIBOW」という愛称になったそうです。写真は1968年に結成された第2期のBeBes(ベベス)というブルースロックのバンドで、サングラスの人がCHIBOWさんです。その泥臭いソウルフルな歌声を聴くと誰もがぶったまげます。

メンバーは、竹村栄司(ヴォーカル)、陳信輝(ギター)、柳ジョージ(ギター)、野木信一(ドラムス)、西山隆祥(べース)。ちなみに「よこはま物語その3」に登場した八木さんのお店「IG」があるビルの2階でCHIBOWさんは、1967年20歳の時にスナック「BE‘BE’」を開業し、そこからバンド名「BeBes」が生まれました。

CHIBOWさんのバンドスタートは、1966年「ミッドナイト・エキスプレス・ブルースバンド」(ヴォーカル:竹村栄司、ドラムス:陳信輝、ギター:加部正義 後のルイズルイス加部)で、当時はヤードバーズなどの曲を演奏するアマチュアブルースロックバンドでしたが、カップスのエディ藩、ミッキー吉野、柳ジョージ、ケネス伊藤、林恵文とも親交があり、メンバー及びバンド名を変えながら、1968年、伝説のバンド「POWER HOUSE」を結成いたします。(※POWER HOUSEはエリック・クラプトンが作ったバンド名から命名したものだそうです。)

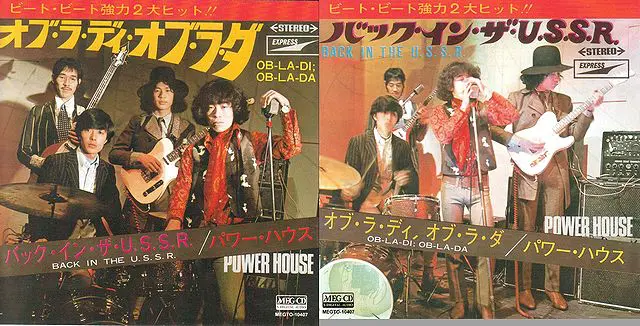

BeBes時代の西山隆祥(ベース)が抜けて、メンバーはヴォーカル:竹村英司、ギター:陳信輝、ベース:柳ジョージ、ドラムス:野木信一になりました。そしてカップスの強力な推薦で1969年3月東芝レコードからメジャーデビューします。デビュー曲はビートルズの有名な曲なのですが、原曲がまったくわからないブルースになっています。CHIBOWさんの天才的なブルース感覚、間の取り方は必聴です!

SIDE A:オブ・ラ・ディ・オブ・ラダ/SIDE B:バック・イン・ザ・U.S.S.R

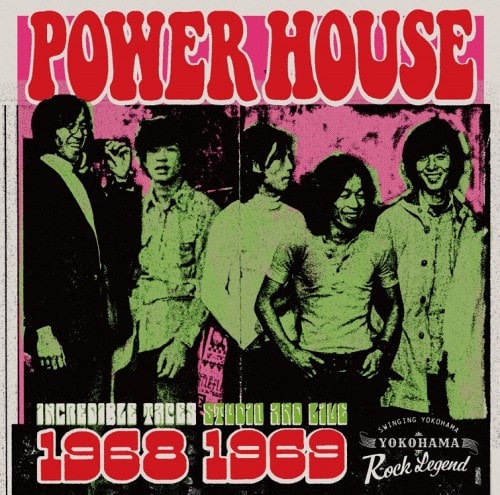

続けて1969年4月にファーストアルバムを出します。

「ブルースの新星 パワーハウス」

2020年発売ライブ音源CD「1968-1969」

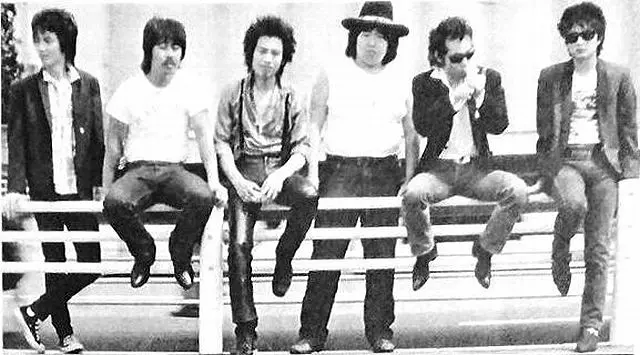

この後、強力ギタリスト小野田克が加入してメンバーは5人になります。しかし、CHIBOWさんはレコード会社の商業路線に乗らず、テレビの音楽番組のオファーもすべて断り、日本のロック黎明期にたくさんのロック・フェスティバルに参加。そして1970年4月に解散。POWER HOUSEは伝説のブルースロックバンドとなりました。(ライブ映像は全く残ってないので。)

その後、1971年に「POWER HOUSE BLUES BAND」を結成し、地元横浜でのライブを中心に活動を続けます。

1974年5月16日の横浜教育会館でのコンサートはゲストの顔ぶれが凄すぎます。CHIBOWさんのカリスマ性がわかりますね。紅葉坂を上った教育会館というまるで似つかわしくない会場なのが、不思議な感じですが。

1974年5月16日 WITH THEIR FRIENDS CONCERT

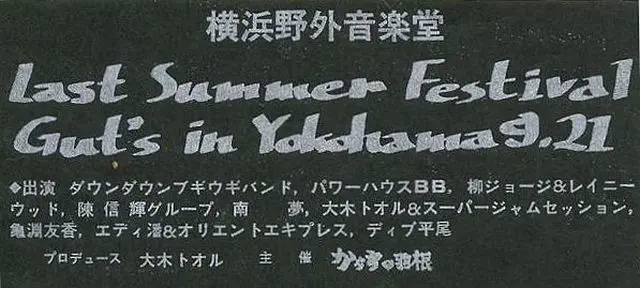

そして、その年の9月21に行われた横浜野音(現在の横浜スタジアムの場所です)のラストコンサートもダウンタウンの次にバンド名が紹介されています。さすがボス(このころはまだ番長かな)です。

1974年9月21日 Last Summer Festival Gut’s in Yokohama 9.21

その後1981年に「Chibo & the Bayside Street Band」結成。(ミッキー吉野も参加してます。)地元横浜の「ヨコハマ寿町フリーコンサート」に1984年から1994年まで参加。

Chibo & the Bayside Street Band

障害を持つ人たちとの地域交流を目的に、2000年と2001年の「本牧ポレポレコンサート」に参加。シーナ&ザ・ロケッツ、ルイズルイス加部、エディ藩、ミッキー吉野とも共演しました。

2001年5月20日 本牧ポレポレコンサート2001

現在も「SKA-9」というバンドで音楽活動を続けています。

昨年2022年の10月21日には本牧中学校の創立30周年記念行事に、本牧を代表する著名人としてCHIBOWさんをリスペクトしているクレージーケンバンドの横山剣さんと一緒に招かれ、トークと歌(SKA-9のバンド演奏で)を全校生に披露いたしました。

先日の6月18に76歳になりましたが、エディ藩さんと共に横浜を代表する本物のブルースロックミュージシャンとしてまだまだ現役でいてほしいと心より願っております。歌声も衰えてませんが、日本人として初めて吹いたホーナーのブルースハープの音色も絶品です。

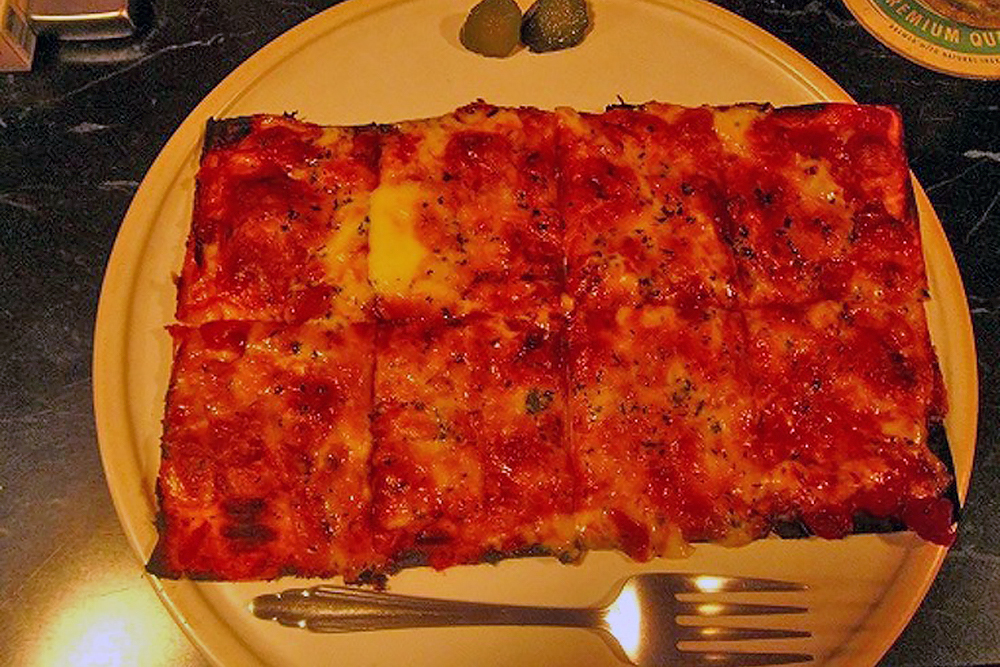

余談ですが、本牧間門にあるCHIBOWさんのお店「ブギーカフェ」も四角い本牧ピザです。

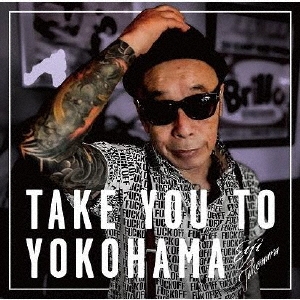

2022年2月24日発売ベストアルバム「TAKE YOU TO YOKOHAMA」

CHIBOWさんのお店「ブギーカフェ」

本牧といえば、四角いピザとともにその歴史と文化の創り手となったのは、なんと言っても音楽です。

東京オリンピックの1964年に、京都出身の上西四郎さんが本牧1丁目にオープンしたのが、日本を代表するミュージシャンを数々生んだ伝説のライブハウス「ゴールデンカップ」です。

当時、中華街の加賀町警察署前にあった進駐軍クラブ「ゼブラクラブ」の閉店は深夜0時でした。この時間になると米兵たちがゴールデンカップにどっと押し寄せてきて、朝までジュークボックスのポップスやR&Bで踊り狂ってました。

(この時代は本牧のVFWもイタリアンガーデンもリキシャルームも瑞穂埠頭のスターダストもジュークボックスでした。)

ただ、開店時間から深夜0時までは客もまばらで暇だったので、1966年11月、たまたまお店に遊びに来ていたデイヴ平尾に「この店の専属バンドをやらないか」と上西さんが誘ったのが「ザ・ゴールデン・カップス」誕生のきっかけとなりました。

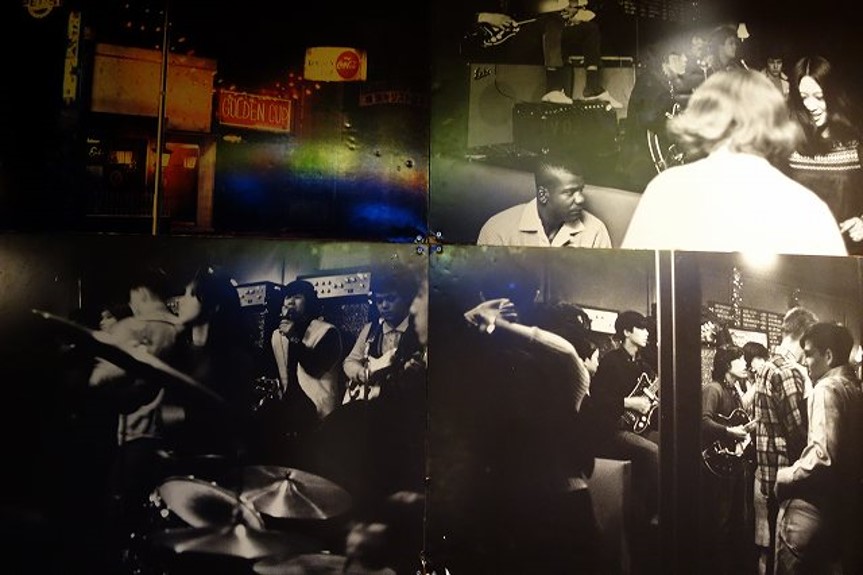

ザ・ゴールデン・カップス結成当初

R&Bが得意なデイヴ平尾は喜んで当時のバンド「スフィンクス」ですぐに出演し始めましたが、演奏が物足りなく感じるようになり、ドラムスのマモル・マヌーだけ残してメンバーを変更し、1966年12月3日に「平尾時宗とグループ・アンド・アイ」として再スタートしました。メンバーはデイヴ平尾(ボーカル)・エディ藩(ギター)・ケネス伊藤(ギター)・ルイズルイス加部(ベース)・マモル・マヌー(ドラムス)でした。

ナポレオン党のリーダー小金丸峰夫さんとレディースグループ クレオパトラ党のキャシー中島さん

そんな時、ゴールデンカップの常連客で、毎週ダンスパーティーを行っていた「ナポレオン党」と呼ばれる日本で最初の走り屋グループへの取材がありました。(ナポレオン党は暴走族ではなく、カマロやトランザムなどアメ車の改造車を乗り回し、ゼロヨンレースをよくしていました)

ゴールデンカップに来たTBSの取材スタッフはナポレオン党よりも、当時の日本にはいない最高のグルーヴ感と抜群のテクニックを持ったバンドに驚嘆し、すぐ「ヤング720」のディレクターに、「信じられない掘り出し物を見つけた。番組に出演させてほしい!」と熱弁し、当時新人登竜門的なその番組に出演することになったのです。

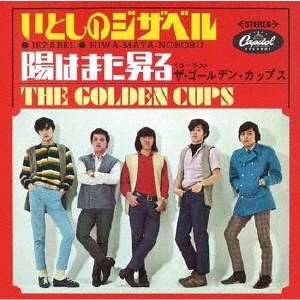

すぐさま大反響が巻き起こり、当時爆発的に売れ始めていた歌手の黛ジュンがその評判を聞き、所属する東芝レコード(当時東芝音楽工業)の担当者を連れて来店し、猛烈に売り込んでくれたことで最初のシングル「いとしのジザベル」が1967年6月15日にリリースされたのです。

その際、このバンド名ではわかりにくく売れないのではと、ヤング720のデイレクターの発案で「ザ・ゴールデン・カップス」に改名されました。

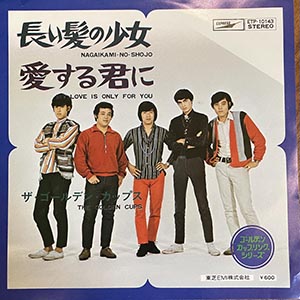

「いとしのジザベル」は18万枚のヒットを記録し、1968年4月1日リリースの3枚目のシングル「長い髪の少女」は35万枚のセールスを記録。一躍人気グループサウンズの仲間入りをします。

いとしのジザベル

長い髪の少女

全盛期のゴールデンカップとザ・ゴールデン・カップス

しかし、彼らはグループサウンズと呼ばれることを嫌い、ブルースロックやR&Bを主体にした独自の音楽を創っていきます。

活動の拠点はゴールデンカップを中心に、もっぱら横浜でした。

そして彼らのもとに当時日本を代表するミュージシャンたちが続々集まってくるようになったのです。

ミッキー吉野、柳ジョージ、アイ高野、林恵文、ジョン山崎も在籍しました。

そして様々な芸能人・俳優・歌手・メディア関係者がこの店にたくさんやってきました。

前述の黛ジュンをはじめ、石原裕次郎、勝新太郎、ユーミン、そして地元の美空ひばり、アン・ルイス、キャシー中島などなど・・・。

実は矢沢永吉も21歳くらいの頃、「ヤマト」というバンドでゴールデンカップに出演していました。オーナーの上西さんによると、まったく人気が出なくてすぐにやめてしまったそうです。

そしてカップスデビュー当時、進駐軍クラブの「ゼブラクラブ」に出演してたのが、萩原健一がいた「ザ・テンプターズ」でした。

ゼブラクラブ

その萩原健一もなくなり、カップスに在籍していたメンバーのデイヴ平尾、ルイズルイス加部、ケネス伊藤、マモル・マヌー、アイ高野、柳ジョージも亡くなりました。

現在のゴールデンカップ

今や、ゴールデンカップはカラオケが歌えるレストランバーです。うれしいことに食事のメニューはほとんど変わっておりません(因みにここは昔からピザは丸いものと決まってるそうです。上西さん頑固なので)。今でもたまにライブを行っていますが、悲しいくらい客は少なく、壁に飾ってある昔の写真と亡くなったメンバーの写真が余計にしんみりとさせます。

現在、上西さんもまったく店に姿を見せなくなり(もう90過ぎですから)、1976年頃からピアノの弾き語りとバーテンをやっていた中田正明さん(通称中ちゃん)も2、3年前に亡くなりました。

オーナーの上西四郎さん

中田正明さん

僕は1976年から本牧元町に住んでいたので、演奏の帰りはいつも夜中ここに寄り、中ちゃんにお世話になってました。温厚な人柄で、僕だけでなく横浜の多くのミュージシャンがお世話になった方です。

今改めて、僕が若造の時に男のかっこいい生き方とロック魂を教えてくれたカップスの皆さん、そして上西さんと中ちゃんに心から感謝の気持ちを伝えたいです。

一人だけ現役のもうすぐ76歳になるエディさんに心からエールを贈ります。いまだにエディさんのアタック音には痺れます。

エディ藩さん

写真提供:横浜市史資料室

写真提供:横浜市史資料室

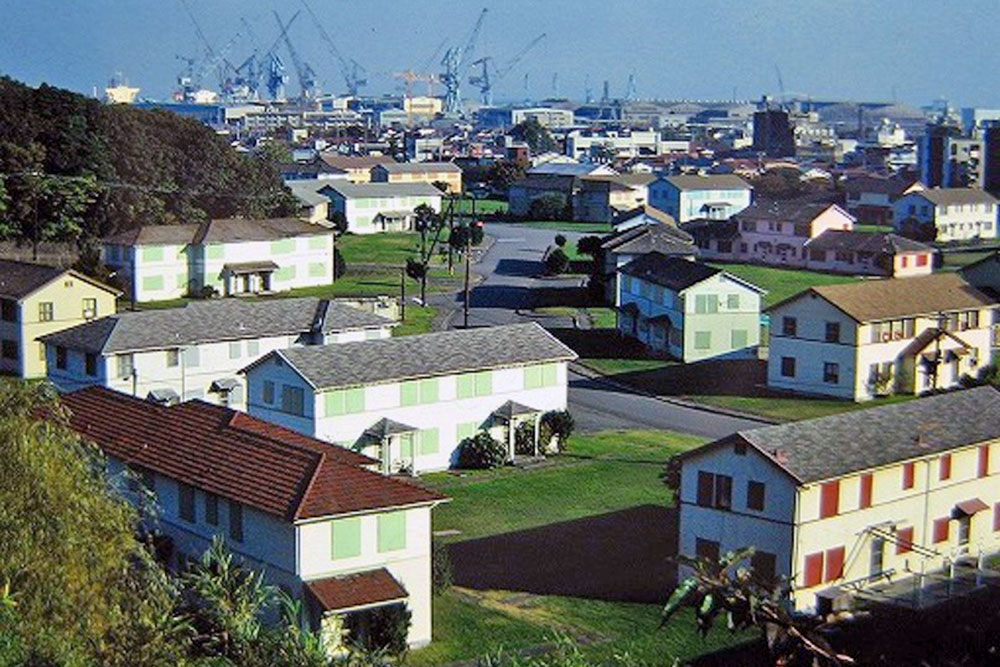

横浜大空襲(1945年5月29日)で焼野原と化した約70万平方メートルの本牧地区。

ここは、米軍の軍人や軍属とその家族の居住地として接収され、1946年10月1日に米軍家族の第一陣が入居しました。

その後約1,200戸の米軍住宅が横浜にできましたが、最も集中していた場所がこの本牧地区でした。コロニア風の2階建ての住宅が立ち並び、終戦後バラック小屋に住んでいた日本人には、フェンスの向こうはまさに別世界でした。

1982年3月31日の本牧米軍接収地返還式まで、本牧はアメリカそのものを最先端で受け止める宿命を担い続け、ここから最新のアメリカの文化・情報が東京に発信されていきました。

写真提供:横浜市史資料室

写真提供:横浜市史資料室

彼らは自分たちの住宅地に、学校・銀行・PX(Post Exchangeの略 売店)・ボーリング場・映画館・野球場・テニスコート・教会などアメリカの生活すべてを持ち込んだのです。

余談ですが、1968年(当時中学1年生でした)、PXで働いていた親友のお母さんが、日本のどこにもなかったスケートボードを買って来てくれて、フエリスや雙葉女学院前の坂道でよく滑っていました。(当時ローラーサーフィンと呼ばれ、ボードも車輪の枠も木製でした。)まだ日本で発売されていないロックやブルースのレコードもこの親友のお陰でいち早く聴くことができたものです。

当然、本牧地区には米軍家族も利用する輸入雑貨店や飲食店ができるようになりました。1899年に設立された「V.F.W」(Veterans of Foreign Wars)という米国退役軍人組織のクラブ(バー)もできました。

ここ本牧から生まれたものに「四角いピザ」があります。

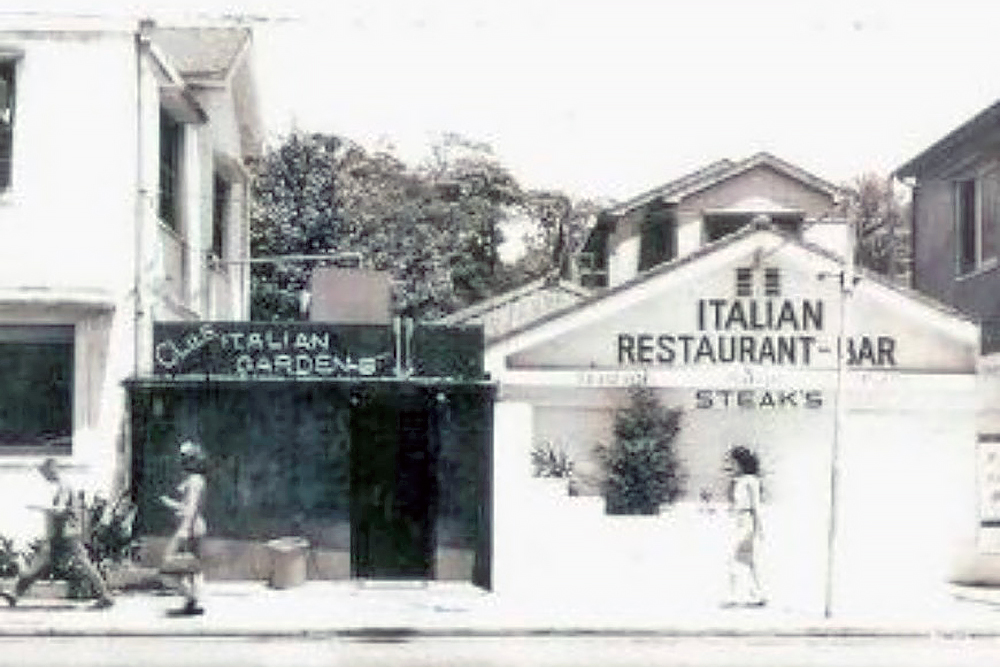

「V.F.W」の隣に1952年オープンした「Italian Gardens」がその発祥の地です。このお店のシェフ「ジョー・バナティニ」という人が元イタリア潜水艦のコックで、潜水艦時代の電気オーブンで焼く四角いピザを思い出し改良したものだそうです。

この四角いピザは、シチリア島のパレルモの庶民フードで、電気オーブンで焼くパンピザ「スフィンチョーネ(シシリンピザ)」が原型で、もともと四角でした(当然その方が効率的なので)。ただし、生地が固くならないように2mmのクリスピーで早く焼きあがるように工夫されました。

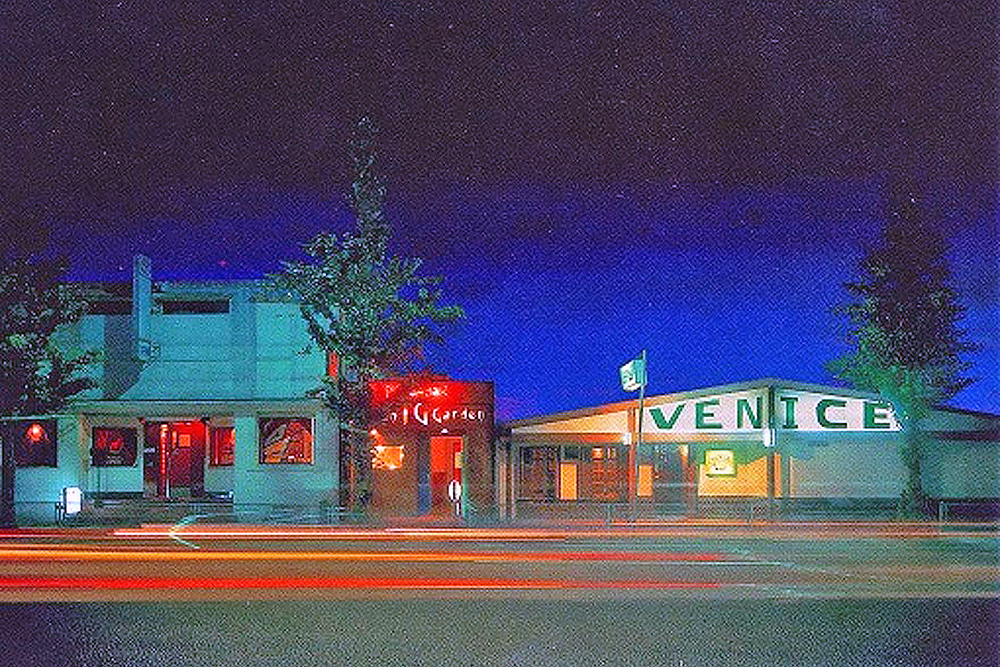

その後もこの四角いピザを提供するお店は「CLUB ITALIAN GARDENS」(1962年開業)、「VENICE」(1965年開業 レストランItalian Gardensから変更)、「Ricksha Room」(1961年開業)、「アネックス」(1966年開業)、「ALOHA café」(1976年開業)と増えていき、本牧の代名詞として定着していったのです。

因みに東京で四角いピザを提供している六本木「シシリア」(1954年開業)のオーナー堀井克英氏は、1952年から2年ほど「Italian Gardens」で働いていた時に、シェフのジョー・バナティニに教えてもらったそうです。

今では本牧を代表する上記のお店はすべてなくなってしまいました。しかし、旧「イタリアンガーデン」のオーナー八木弘之氏が向かい側のビルで1997年にバー「IG」をオープンし、本牧の代名詞である四角いピザを守り続け、数年前から本牧だけでなく横浜中に普及する活動を行っています。

横浜の中区・西区を中心にバー・レストランのみならず和食・寿司・居酒屋などにも「本牧ピザ」の名前でこの四角いピザを提供するお店が増えています。

「四角いピザ」の歴史は本牧そのものと言えるでしょう。そして、本牧ピザがある限り、未来永劫、あの本牧の香りは伝えていけると信じています。もうすぐ古希の八木さんに心からエールを送ります。

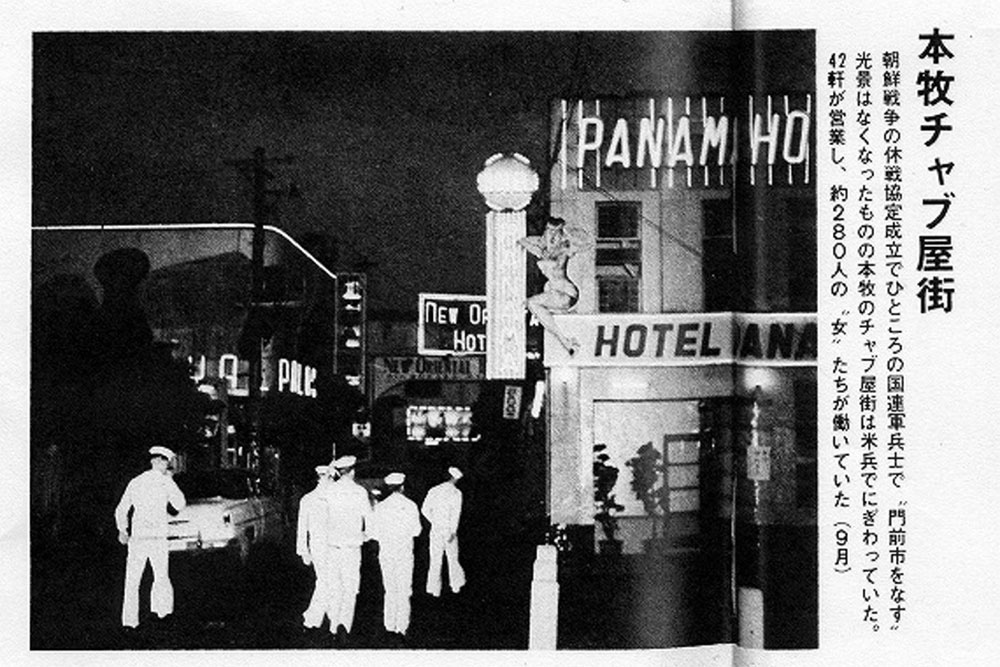

横浜には「チャブ屋」という、主に外国の船乗りを相手にした売春宿がありました。「チャブ屋」とは明治時代に生まれた言葉で、中国語の食べるという意味の「卓袱」(チョフ)と江戸時代からの「茶屋」(色茶屋)と英語の「CHOP HOUSE」(軽食屋)が混ざり合ってできたもの。「あいまい屋」「もぐり屋」といういかがわしい名称から「チャブ屋」に変わっていきました。中でも本牧のチャブ屋は外国人だけでなく、買春だけが目的でない粋な日本人の社交場でもありました。

1858年の通商条約後、函館、神戸、長崎にも存在していましたが、1859年開港後もっとも多くの外国人が居留していた横浜で、この「チャブ屋」が全盛を極めたのは至極当然ではありました。中でも本牧小港に集中していた理由は、本牧十二天社(本牧神社)あたりで外国人の海水浴が大流行し、「海の家」が建ち並ぶようになり、次第に娼館へと形態を変えていったからです。

明治半ば頃には、メリケン波止場に到着した外国人をリキシャマン(人力車夫)が客引きして、本牧に連れて行く仕組みが出来上がり、「あいまい屋」「もぐり屋」から外国人にも伝わる「チャブ屋」という言葉に変わっていき、横浜独自の言葉として定着していきました。本牧のチャブ屋は外国人のアッパークラスが相手で(現石川町あたりの大丸谷にあったチャブ屋は下級船員相手)、1階には洒落たバー・レストラン・ダンスホールがあり、2階以上はホテルという造りになっていました。ここで働く女性たちはもちろんダンスも英語もでき、知性も品性もあったといいます。第1次世界大戦後の好景気で東京からも日本人のモダンなインテリ層やお金持ちが遊びに来るようになり第1次最盛期を迎えます。

1923年の関東大震災で一時壊滅的な状態になりますが、再び昭和初期に第2次最盛期を迎えます。

ここ本牧での逸話ですが、キヨホテル(当時キヨハウス)のすぐそばに住んでいた小説家の谷崎潤一郎が本牧のチャブ屋を舞台にした1924年公開の日活映画「本牧夜話」の脚本を書いています。(同年に浅草のカフェーを舞台にした小説「痴人の愛」も発表していますね。)そしてこのキヨホテルには大正から昭和初期にかけて「チャブ屋街のクイーン」として一世を風靡した、人呼んで「メリケンお浜」という女性がいました。この女性のおかげで、「HONMOKU」という地名が世界中の船乗りに知れ渡るようになりました。

また、1937年に淡谷のり子の唄った「別れのブルース」が大ヒットしましたが、元々の題名は「本牧ブルース」で、本牧のチャブ屋を舞台にした歌詞です。発売元の日本コロンビアが題名だけ変えてしまったのです。淡谷のり子はソプラノ歌手でしたが、作曲した服部良一がシャンソン歌手のダミアのように低音で歌わせたかったので、淡谷のり子は吸ったことのない煙草を一晩中吸い続けしかも一睡もせずにレコーディングしたそうです。こうして日本のブルースの女王が誕生しました。さらに、ジャズ評論家の植草甚一は若い頃、本牧のチャブ屋に何日も泊まり込んでジャズのSPレコードを聴きまくり、ジャズ浸りになったそうです。

しかし、第2次世界大戦中の1943年に産業戦士や戦時徴用工員の施設となり、廃業を余儀なくされました。そして1945年5月の横浜大空襲ですべて焼失。

終戦後そこに通称ベースと呼ばれた進駐軍の舎宅ができ、現在ゴールデンカップ(グループサウンズのゴールデンカップスが生まれた店)がある裏あたりの本牧2丁目に移って進駐軍兵士相手の慰安所として再開しました。

そして1950年に始まった朝鮮戦争のおかげで横浜独自の娼館「本牧チャブ屋」が復活し、最盛期には42軒にまでなりましたが、売春防止法により、1958年チャブ屋は姿を消しました。現在では本牧2丁目も小港3丁目も住宅とマンションが建ち並ぶ平凡な街並みになっています。

この写真は今から35年以上前に撮影された「根岸フレンドシップデー」のものです。日米親善・地域親交を目的として1984年から毎年行われた、米軍施設を一般開放するイベントです。(現在は米軍施設・住宅がなくなってしまったため、行われておりません。)アメリカンフードの出店や吹奏楽演奏やアメリカンな消防車の展示など、ごく普通のお祭りでしたが、米軍の家族とのちょっとした交流を通じ、アメリカを垣間見た気分になれたものです。

写真の奥に聳え立つ建物は、根岸競馬場の名で親しまれてきた横浜競馬場の旧一等馬見所です。1923年の関東大震災の後、1929年に木造からの大規模な改築が始まり、1934年にこの写真奥にちょっとだけ見えるエレベーター塔が完成しました。現在は、この写真の中のスタンド席とその上の鉄骨屋根、さらにその上の貴賓室も撤去され、ほとんど3基のエレベーター塔だけが残る廃墟になってしまい、寂しい限りです。

そもそも横浜市中区には江戸時代から外国人居留地が多くあり、1866年にイギリス人を中心とした横濱レース倶楽部ができ、この横浜競馬場で競馬が開催されるようになりました。その後1880年に日本レース・クラブに改められ、宮家や明治政府の要人・財界人が会員になると、その年から明治天皇下賜の花瓶を賞品にした「The Mikado’s Vase」(現在の天皇賞のルーツ)が始まり、「鹿鳴館外交」と呼ばれる外交政策のための重要な場所となりました。競馬場もゴルフ場もなくなり、米軍施設・住宅もなくなった現在は、根岸森林公園・根岸競馬記念公苑として庶民の憩いの場所になっています。

これも同じ年に撮影された根岸米軍施設内にある将校クラブ内の一コマです。

根岸米軍住宅地区の写真です。現在はここに高級分譲住宅やマンションが建ち並び、ユーミンの「海を見ていた午後」に出てくる「山手のドルフィン」(1969年開店)からの景色は全く変わってしまいました。僕は学校が歩いて10分ほどのところだったので、中高生の間、幾度となく学校帰りにドルフィンに立ち寄ったものでした。その当時は木造の平屋でしたが、テラスから根岸の石油コンビナートがしっかり見えたものです。(歌詞に出てくる三浦岬までは見えなかったと思いますが)。因みに現在あるドルフィンソーダ(メロンソーダ)は当時メニューになかったので、ユーミンはきっとスパークリングウォーターかジンジャエールを飲んでたのでは・・・(※個人的な想像です)

お客様各位

いつも弊社のレンタルトランシーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

さて、2017年以来、宅配便の料金は少しずつ値上がりをしております。

これまで弊社は経営努力により配送料を変更せずに頑張ってまいりましたが、今年の4月1日からやむなく、トランシーバーの宅配便費用を改訂させていただくことにいたしました。

お客様にはご迷惑とご負担をおかけすることになりますが、一般よりはかなり低額の設定となっておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

本州・四国は片道100円のアップ、九州200円、北海道300円、沖縄400円のアップになります。

改訂料金は本年4月1日納品分からの適用となります。

これからも入念な点検と確認作業そして心のこもった梱包、お客様が満足するサービスを心掛けてまいります。

皆様のサムシング・ニューのレンタルトランシーバーのご利用を心よりお待ち申し上げております。

2023年1月

株式会社サムシング・ニュー

代表取締役 小林 大介

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別なお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

本年も、誠心誠意サービスに努めてまいります。

昨年同様変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新年は1月4日より平常営業とさせていただきます。

本年も引き続き弊社トランシーバーのご利用をお願い申し上げます。

皆様の一層のご発展を心よりお祈り申し上げます。

株式会社サムシング・ニュー

代表取締役 小林 大介

社員一同

このGUNDAM FACTORY YOKOHAMAがある山下埠頭は、僕にとってかけがえのない思い出の場所でもあります。

1964年の東京オリンピックより前に完成したこの埠頭は、外国貨物の保税倉庫として発展してきました。まだ、本牧埠頭も川崎東扇島もなかった時代です。

僕の父はその貨物の関税などを計算する会社に働いていて、小学生の頃は、よく父にこの山下埠頭に連れて行ってもらい、外国への憧れと、いつか船長になってみたい気持ちが次第に強くなっていったものです。

当時、横浜の山下町周辺には多くのアメリカ人家族が暮らしていて、キャデラックやシボレーなどのアメ車ばかりが目立つ地域だったので、横浜の多くの子供たちは、僕と同じような気持ちを抱いたと思います。

このGUNDAM FACTORY YOKOHAMAは来年の3月末で終了予定です。

終了となれば、山下埠頭の再開発が本格的に進むことでしょう。(もうすでに半分近く更地になっています。)

この思い出の場所が変わっていくことには寂しさを覚えますが、新しい横浜を見ることができるのはとても楽しみです。

GUNDAMが新しい横浜を創るための大明神・守護神的役割を担っているような気がします。

休日、散歩に行くと、いつもその威厳のある姿を拝みます。なんとなくご利益がありそうで・・・

因みに弊社のトランシーバーが2020年12月のオープン時から活躍しております。