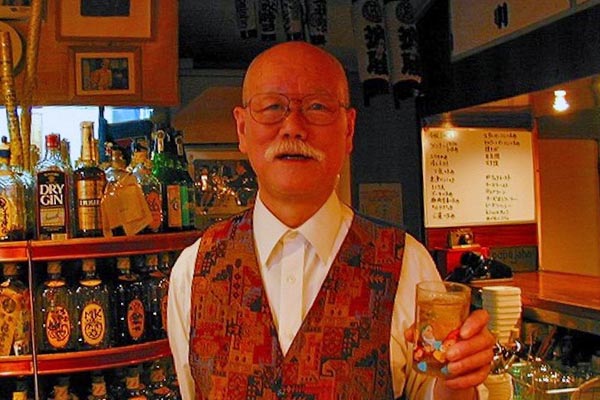

前回「よこはま物語 その15」の最後に紹介した島村秀二さんは、元町のディスコ「アストロ」のオープン当初からバーテンダー兼フロアマネージャー兼バンド責任者を任されていました。

音楽に非常に詳しい人で、前回紹介したアストロのバンドは島村さんがすべて決めていました。

「音楽を一生懸命やっている奴に悪い奴はいない」というのが島村さんの口癖でした。

そんな島村さんがアストロを辞めてすぐ、1980年3月43歳の時、野毛に「papa john」というバーをオープンしました。

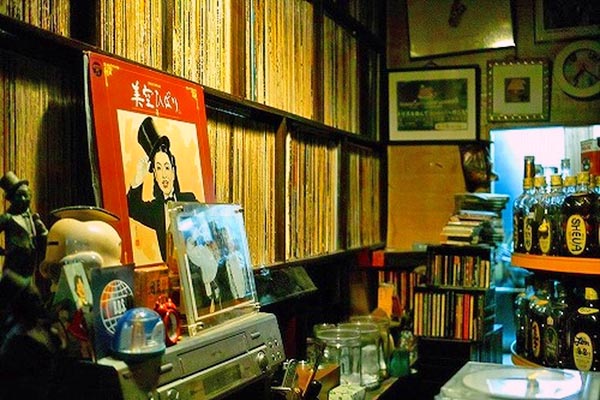

島村さんはジャズへの造詣がとても深い方で、若い時から集めたレコードも4,000枚以上あると言ってました。

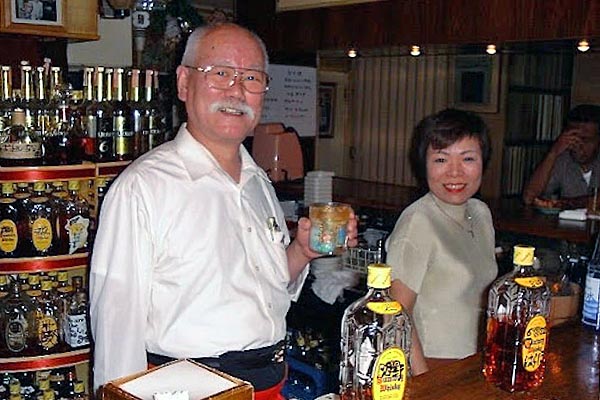

お店には音楽評論家、作家、メディア関係者、芸能人など数え切れない有名人の方がいらっしゃいましたが、ジャズの名盤を聴いてウイスキーを飲む心地よい雰囲気に浸りながら、みんな島村さんの蘊蓄あるお話や知られざるエピソードを聞くのが目的でした。

一度行くと島村さんの虜になってしまい、ほとんどの人がサントリーの角をボトルキープしてしまったものです。

papa johnのレコード棚

お店の看板には「ジャズと演歌 papa john」と書いてあり、何故演歌?と思われたでしょう。

島村さんはジャズ博士の異名を取るほどのジャズ好きでしたが、実は演歌も大好きな方でした。

・・・と言ってもかけるレコードは美空ひばりだけ。

美空ひばりが日本の最高の歌手だと断言するくらい、心の底から愛してたようでした。

同じ横浜生まれで歳も一緒だったこともあり、思い入れもあったのでしょう。

レコードもシングル盤を含め全部もっていると話してました。

テレビ関係者も多くいらしてたので、美空ひばり特集のテレビ番組にゲストとして出演したこともあったくらいの人です。

秘蔵のレコードを聴かせてくれ、美空ひばりを熱く語る表情は今でも忘れられません。

島村秀二さんと奥様

1980年3月のオープン時から二人三脚で一緒にやってきた奥様は2004年頃お亡くなりになりました。

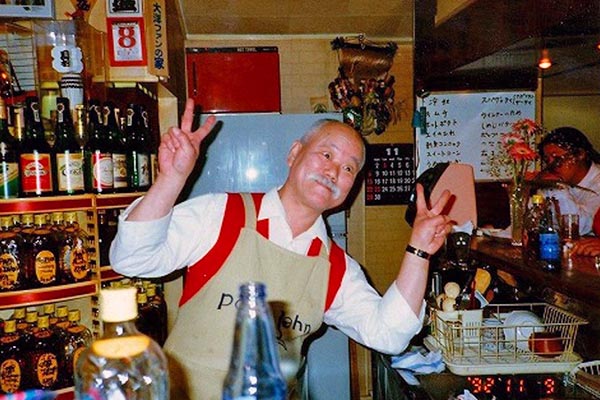

島村秀二さんと息子の研一さん

島村さんは2008年2月14日のバレンタインデーに70歳で亡くなられました。

2月17日のお通夜の前日まで研一さんにリレーされて、オープンからまったく休まず、なんと28年間10,188日連続営業という前人未到の大記録を打ち立てたのです!

今でも研一さん(ケンちゃん)が2代目として一人でお店を守っています。

ひょうきんでシャレが上手で、そして音楽については誰よりも熱かった島村さん。

音楽も生き方も「粋」が大切だと教えてもらいました。

「人生楽しくやらなきゃ~意味がねえぞ!」

京浜東北線 石川町駅南口の1本裏通りにあった「洋食の美松」

19歳の時、元町1丁目にあるウチキパンの裏のアパート(風呂なし四畳半一間で家賃が一万円くらいでした)に引っ越してきました。

それまでは西武池袋線の中村橋という大学に近い所に下宿していましたが、横浜でのバンドや弾き語り(クラブやナイトクラブです)に専念するため、大学2年生の1学期終了時に休学届けを出して、ここに来ました。

元町そして外人墓地の真下という憧れの場所にいたいというだけで来たので、手頃な値段の食堂がまわりに1軒もないのがわかり、石川町駅の方まで散策していたら、「洋食の美松」が目に留まったんです。

美松の定番、デミグラスソースのポークカツ

まだ給料を貰う前で、財布の中には寂しいくらいしか千円札が入ってなかったので、少し躊躇しましたが、ショーケースに並んでる美味しそうなサンプルの誘惑に、僕の空腹は簡単に負けてしまいました。

ここで初めて食べたのが、写真のデミグラスソースのポークカツと大盛ライスです。

今でもその時の衝撃的な美味しさは忘れられません!

このデミグラスソースがしつこくなく何とも言えない優しい味なんです。

ポークカツもメンチカツもポークソテーもハンバーグもオムライスもこのソースなんですが、またすぐに食べたくなってしまうんです。

このアパートにいた半年間、夕方お店に行く前と土日のお昼毎日のようにお世話になりました。

そのあとも30歳くらいまで月に数回通い続けた大好きな洋食屋さんでした。

右から2代目オーナーの平野幹弥さん、娘さんの匡身子(まみこ)さん、奥様の桂子さん、親戚の松島喜美子さん

「洋食の美松」の創業者はニューグランドホテルの総料理長を務めていた方で、1960年か1961年に開業されたそうです。

僕が最初に行った時はもう平野さんがオーナーで、奥様とお二人でやってました。

その後娘さんも手伝うようになり、家庭的な雰囲気と良心的な値段、そして伝統の味を守り、1日もお店を休まず続けてこられましたが、2015年に閉店されました。

平野さんご夫妻には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

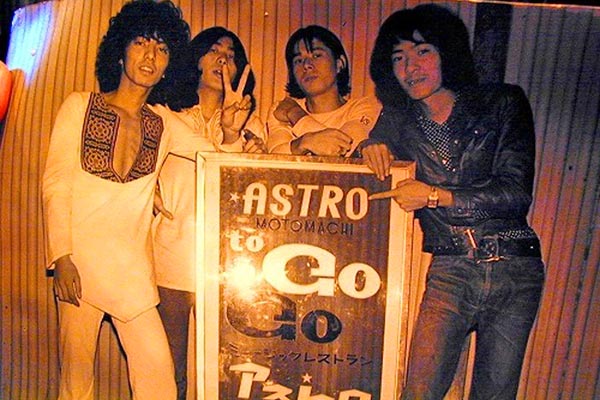

ディスコ「ASTRO」の入口

いきなり変わりますが、1969年に元町商店街入り口近くの地下にできたディスコ「ASTRO」です。ここは生バンドでした。

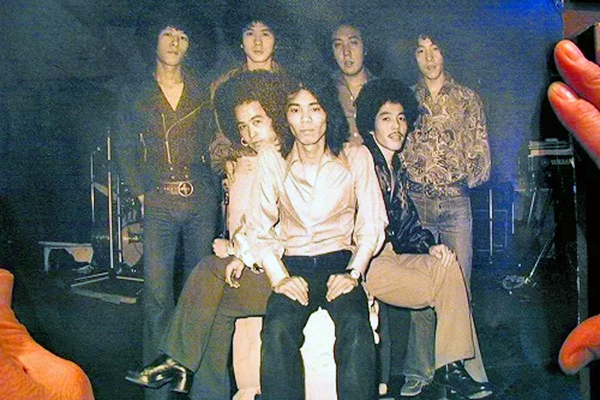

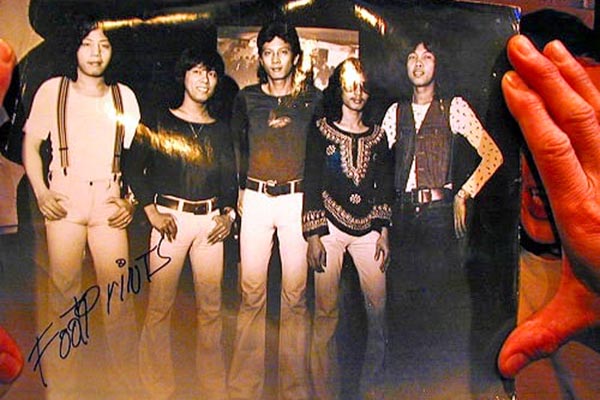

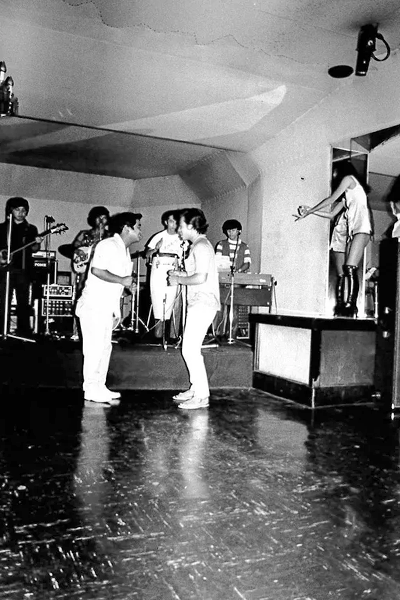

ASTROの出演バンド

ここで演奏していたフィリピンバンドも日本人バンドもみんな相当レベルが高かったです。

出演バンドを何組か紹介しましょう。

フィリピンバンドNo.1と言われていた「スゥナーズ」

時代を感じますね。

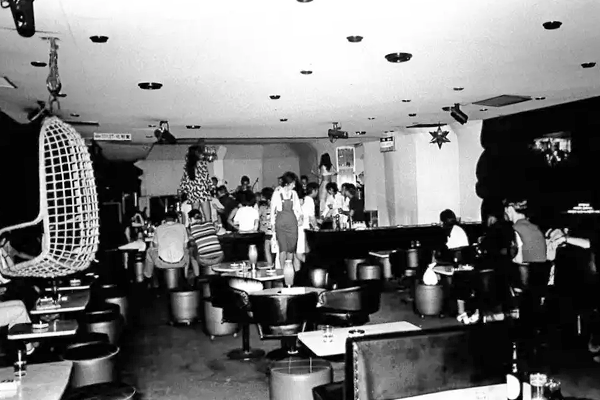

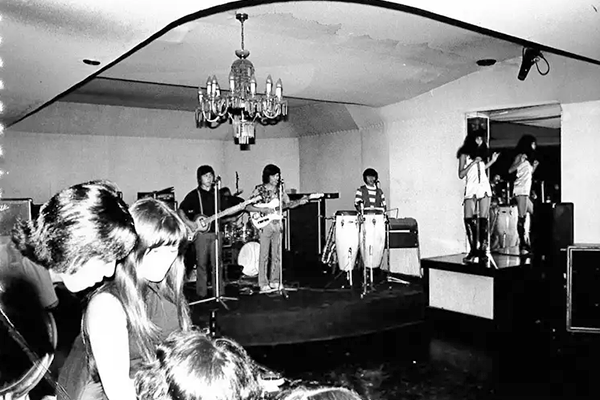

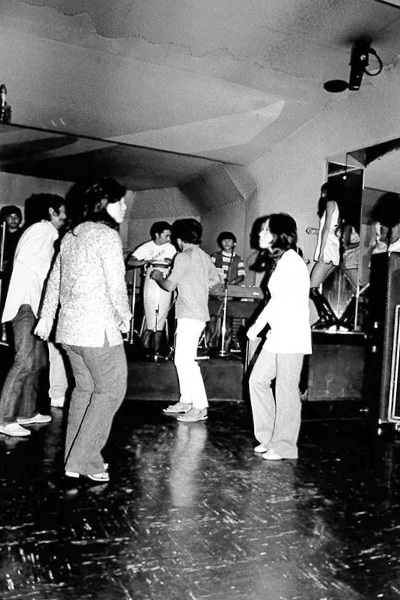

さあ最後にASTROの店内をご紹介しましょう。

なんと懐かしいゴーゴーガールも登場しますよ!

10年以上生バンドのディスコで頑張りましたが、ASTROも時代の波には逆らえず、1980年頃にはお皿を廻す普通のディスコになり、80年代中旬に閉店してしまいました。

野毛のバー「papa john」オーナーの島村さん

次回はASTROに深い関係のあった、「papa john」島村さんのお話をさせていただきます。

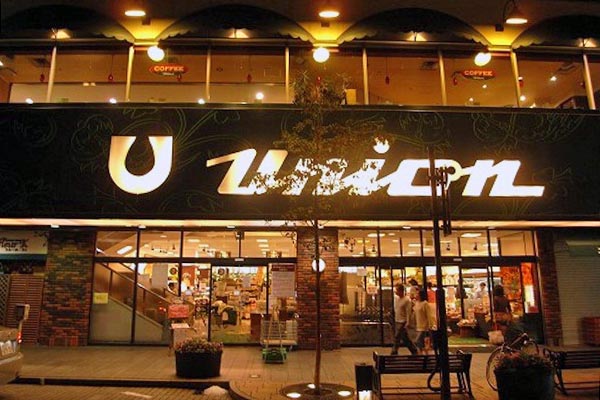

1958年元町商店街に誕生した「ユニオン」、横浜を代表するスーパーマーケットです。

横浜の米軍家族向けの、当時なかなか日本では手に入らない輸入食品・お酒・コーヒー・紅茶などの品揃えがマスコミで話題となり、東京からも買い物に来る富裕層が増え、高度経済成長期には「明治屋」や「成城石井」を凌ぐ大人気店になった高級スーパーです。

その「ユニオン」に日本で初めて登場したのが「フローズンコーク」でした。

1971年か72年(僕が高校1年か2年の頃)、夏休みの時期にユニオンの新商品「フローズンコ-ク」が発売されました。

ケンタッキーやマクドナルドが日本に上陸した直後だったので、アメリカが感じられる夏限定商品として爆発的な人気を呼び、毎年夏になるとユニオンの前には若者の大行列ができたものです。

フローズンコークとは、飲むその瞬間にシャリシャリのかき氷状態になるコカ・コーラで、ビンの容器に入ったまま勢いよく揺すり(当時はまだペットボトルがありませんでした)、-5℃くらいになるまで2~3時間ゆっくり過冷却させ、振動を与えないようそっと取り出し、栓もそっと開け、容器に注ぐと、その瞬間にフローズンコークが出来上がるというわけです。

因みにコーラは糖分や香料が入っているので、凍るのは-5℃くらいになるそうで、過冷却でまだ固まっていない状態のコーラのビンを開栓し注ぐという行為で、なんらかのエネルギーがコーラに加わり、かき氷状態になるそうです。

その後、1974年セブンイレブンが江東区・豊洲にできてから、ものすごい勢いでコンビニが増え、飲み物の新商品も次々と開発されたため、僕が大学生の頃、フローズンコークはいつのまにか消えてしまいました。

しかしユニオンは未だ健在です!

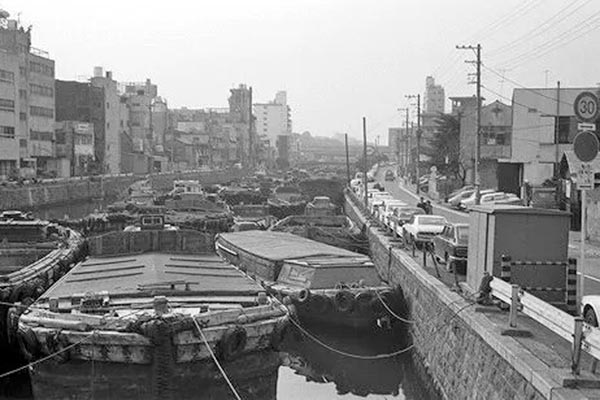

この元町商店街が光の部分だとしたら、その横に流れる中村川はずっと影の部分でした。

1960年代から日本の三大ドヤ街(2つは東京の山谷と大阪の西成)の一つと呼ばれるようになった寿町が中村川の石川商店街の反対側にあり、その上流の中村町まで日雇い労働者が集まるエリアになっていました。

ですが、中村川を行き来するダルマ船(ハシケ、ドヤ船、バージとも呼ばれる)のおかげで、昭和初期から戦前まで多くの問屋が川沿いに建ち並ぶ景気のよい時期もあったのです。

日米和親条約によって開港した横浜には、土地を持たない農民が港湾労働者として全国から集まってきました。開港直後は港の整備が不完全で、貨物船を着岸させての積荷の受け渡しが危険だったため、ハシケ(ダルマ船)運送業者が沖まで出て荷を受け取る形態が次第に定着していったそうです。後にダルマ船を引っ張るタグボートという小型船が現れ、大幅に効率が上がりました。

横浜港で活躍するダルマ船

しかし、1960年代に入ると横浜港の貨物取扱いが大幅に増えたため、高島埠頭、出田町埠頭、山下埠頭、大桟橋ターミナル、そして本牧埠頭と大型船が着岸できる港湾施設が次々と建設され、さらにコンテナ輸送の時代になったので、ハシケ運送業者の出番は急激になくなり、数多くのダルマ船が元町の中村川河口付近に係留されたままとなったのです。

そうして前述の寿町や中村町には仕事のないハシケ運送業者が溢れるようになりました。

中村川に浮かぶ使われなくなったたくさんのダルマ船

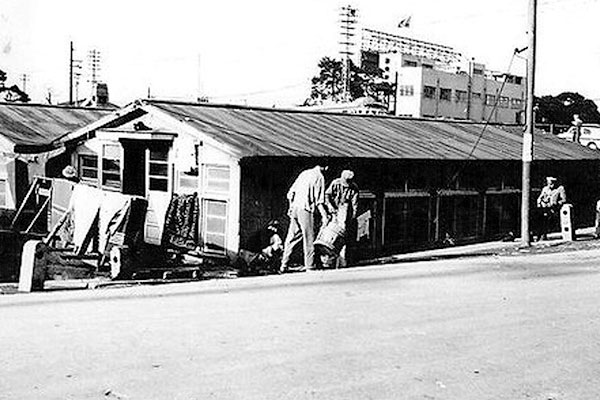

明治時代から、ほとんどのハシケ運送業者の家族は自分のダルマ船で生活していました。

土地を持たない農民の人がほとんどだったのでこの頃はそれが当たり前でした。

船の中に勝手に電線を引いて電気製品も使えるようにしたり、もちろんお水はタンクに溜めてあり、郵便ポストもありました。

中村川のダルマ船での生活風景

中村川のダルマ船で生活するハシケ運送業者

しかし、住所も定かでなく生活時間もまちまちでは、子供たちは学校に通うこともできなかったので、そういう水上生活者の子供たちを預かって教育する「日本水上学校」が、クリスチャンの伊藤傳(つたえ)氏によって1942年山下町にできました。(※最初は山下町の「印度人商館」という建物内に校舎がありました。)

ダルマ船で生活する子供たち

ですが、前述の通り、ハシケ運送業者が急激に減ったことと、山下町に港湾労働者の公営アパートができたことで、1967年に「日本水上学校」は閉校します。(※現在、学校部門は学校法人「聖坂養護学校」、宿泊部門は社会福祉法人 「日本水上学園」という児童福祉施設として存続しています。)

そして不法係留のダルマ船は次々に撤去され、中村川は大量のゴミと悪臭のドブ川ではなくなりました。

ただ、最後まで立ち退かなかったのが、一泊¥1,000で船の休憩所なる宿泊施設をやっていた「北斗星」というダルマ船でした。

船の休憩所「北斗星」の入口

残念ながら、2011年2月に役所の横浜治水事務所により強制撤去されてしまいました。

現在、中村川はハゼ釣り大会も行われるくらい水がきれいです。

保健所によると食べても問題ないそうですが、昔のイメージがまだ残っているので・・・。

生まれ変わった中村川

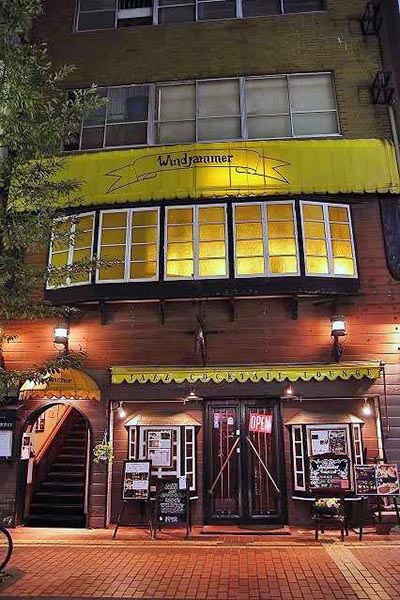

中華街「善隣門」近く、山下町215番地にあったジャズ・ラウンジ「ウインドジャマー」です。

ガス灯が灯る、外国の港町の酒場を彷彿とさせる外観でした。

1972年9月1日に開店し、50年以上営業してきましたが、多くのファンに惜しまれつつも今年の1月28日に閉店してしまいました。

「ウインドジャマー」の場所には伝説のディスコ「レッドシューズ」がありました。(※当時はゴーゴークラブと呼ばれていて、タイトなミニスカートをはいたゴーゴーガールが踊る丸いお立ち台がフロアにいくつかありました。ジュリアナ東京は当時のゴーゴークラブからヒントを得たんだと思います。)

船乗り・米兵・ヤンキーなど荒っぽい男たちが毎晩けんかする店で有名でしたが、1971年、向かいのピアノバー「ストーク」と共に大火事で焼失。閉店してしまいました。

ウインドジャマーのジャズライブ

ウインドジャマー店内

「レッドシューズ」の時から生バンドが入っていた店内のレイアウトはほぼそのままで、19世紀後半~20世紀前半にかけて主にドイツ・北欧・ポーランドなどで活躍した貨物用鋼鉄帆船ウインドジャマーのキャビンのイメージを出すため、壁・床・天井すべて木材で内装しました。

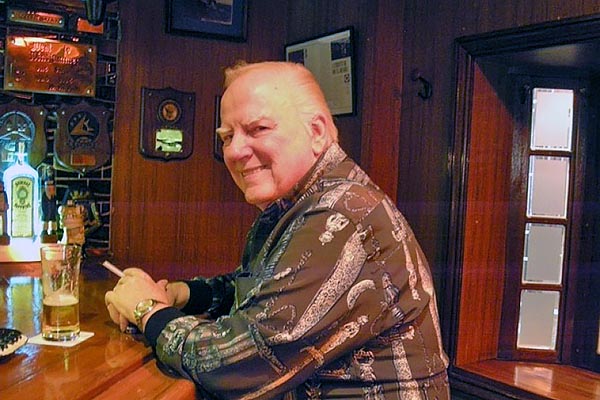

2023年ウインドジャマーのカウンター席に座るジミー・ストックウェルさん

このお店のオーナー ジミー・ストックウェルさんはベトナム戦争時代、休暇で横浜に帰ってくると本牧のレストランやバーでアルバイトをして飲食の知識を身に付けました。もともとニューヨーク州バッファローのお父様がパブを営んでいたということもありますが、いつか自分のお店を持とうと思っていたそうです。

そして1972年9月1日、ジミーさんのお店「ウインドジャマー」がオープンしたのです。

ここの名物メニューは「キャプテンズバーガー」と「ホームメイド・ピザ」ですが、500gの国産ビーフと400gのバンズと300gのタマネギを使った直径30cm、総重量1.2kgの「特製司令官バ-ガー」(1日3食限定)も有名でした。

僕は一度も食べれませんでしたが・・・

特製司令官バーガー

そしてもう一つ有名な名物カクテルがあります。

ジミーさん考案のオリジナルカクテル「Jack Tar」(ジャックター)。

「ジャックター」(船乗りの愛称)と名付けたそのカクテルは、ロンリコ151という75.5%のハイアルコールのラムに、サザンカムフォートというニューオーリンズで生まれた少し甘めのリキュールとライムを加えた相当強いカクテルです。

このカクテルは今でも姉妹店の「ケーブルカー」に行けば飲めますよ!

ジミーさん考案のオリジナルカクテル「ジャックター」

その後の好景気もあって、2階にはステーキを中心にしたレストランをオープンし、1983年、加賀町警察署の前に「ケーブルカー」というバーをオープンしました。

サンフランシスコのケーブルカーから着想した内装で、18mの木製カウンターとお酒の陳列棚は圧巻です!

ケーブルカー外観

ケーブルカー店内

ケーブルカー開業時、カウンターに立つジミーさん

もう一つ、中華街で僕が大好きなバーがあります。

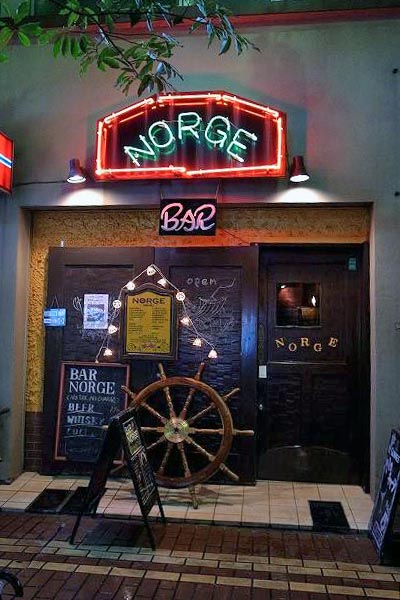

「BAR NORGE(バーノルゲ)」です。

冒頭の方で書きましたが、レッドシューズと共に大火事で焼失したピアノバー「ストーク」の場所にウインドジャマーと同じ1972年にオープンしました。ノルウェーの船乗りの方が日本人女性と結婚して開いたお店です。

現在は日本人オーナーの方がバーテンダーとして腕を振るっています。

BAR NORGE外観

BAR NORGE店内

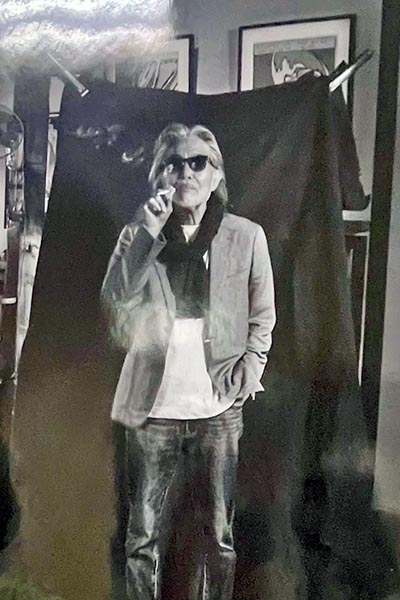

そして、この「BAR NORGE(バーノルゲ)」をはじめ、本牧の「クラブ イタリアンガーデン」「ラ・ジョイ」「アロハカフェ」など数々の有名店の設計・施工を手掛け、石川町駅の山の中腹にある「ザイムカフェ」のオーナーでもあった植竹 悦夫さんが昨年9月74歳でお亡くなりになりました。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

2023年9月にお亡くなりになった植竹 悦夫さん

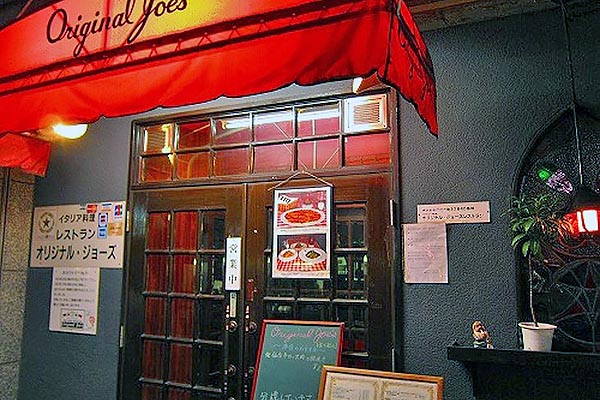

関内の相生町3丁目にあったイタリアンレストラン「オリジナル・ジョーズ」です。

1953年に中華街で開業して、1967年にここに移転しました。

1981年にリリースされたエディ藩作曲・藤竜也作詞の「横浜ホンキートンクブルース」の中でも『飯を喰うならオリジナル・ジョーズなんて』と歌われています。

エディさんだけでなく、松田優作、原田芳雄、柳ジョージ、宇崎竜童など多くのミュージシャンが唄っているので、曲もこのお店もご存じの方はたくさんいらっしゃるでしょう。

残念なことに、2011年10月に閉店してしまいました。

僕は25歳から10年ほど、このお店の裏にある古いマンションに住んでいました。

実は、今の女房の部屋に、都合がいいので転がり込んだようなものです。

27歳までは平日夜7時から朝まで関内周辺で演奏していて、その後関内にあるディベロッパーの会社に就職したので。

そこでも朝から夜遅くまで働いていたので平日はこのお店に行けませんでした。

ですので、土日にここに行くのがとても楽しみでした。

入口を入って左側にあったバーカウンターのバーテンさん、そして中華街時代からのベテランウエイトレスさん達、(若いウエイトレスさんは一人もいませんでした)本当にありがとうございました。

「オリジナル・ジョーズ」の店内

ここのピザは丸です。少し薄い生地のマルゲリータが大好きでした。

オリジナル・ジョーズ隣りの「レストランぷらむ」

このお店も1967年からある町の洋食屋さんです。

20代の頃からとてもお世話になったお店です。

ここのポークソテーが大好きでした。

うれしいことに創業者ご夫妻のお孫さんが頑張ってやっています!

今でもたまにポークソテーを食べに行きます。

きれいになった「レストランぷらむ」の店内

オリジナル・ジョーズの並びにあった「山田ホームレストラン」

このお店も1967年から営業を続けてきましたが、2017年ご主人の山田利一さんがお亡くなりになったため、閉店してしまいました。

ここは常連になると何でも作ってくれる食堂でした。

この脇の路地を入った所が住んでいたマンションの入口です。

ずっと変わらなかった「山田ホームレストラン」の店内

その他にもたいへんお世話になった、今はない山下町から関内周辺の町の洋食屋さんをご紹介いたします。

山下町の消防署並びの2階にあった「バンビ」

日本大通りと本町通りの交差点にあった「セントラルグリル」

馬車道の関内ホール向かい側にあった「ポニー」

横浜公園・平和球場(現横浜スタジアム)の向かい側にあった「梅香亭」

ここは大正12年創業の、横浜で一番古い洋食屋さんです。

梅香亭創業時からの看板メニュー「ハヤシライス」

20代の頃お世話になった町の洋食屋さん、本当にありがとうございました。

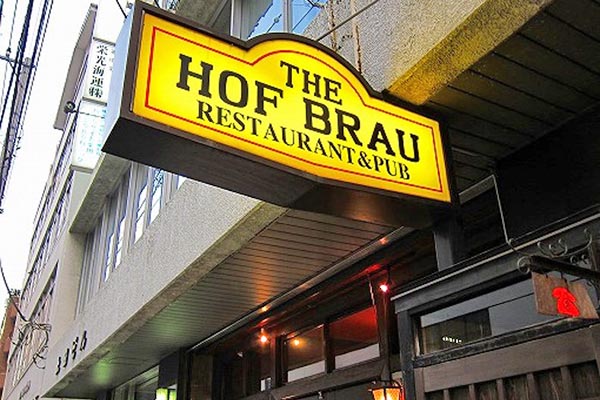

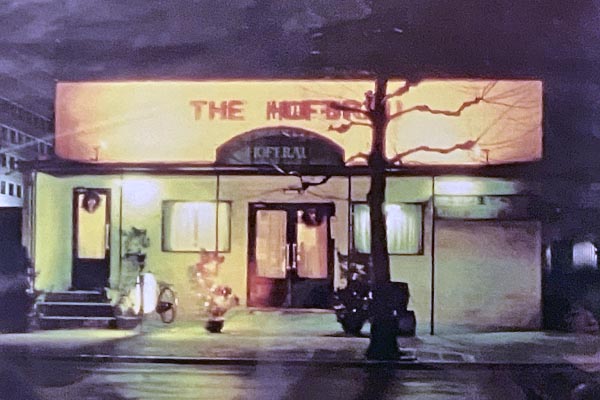

山下公園前にある神奈川県民ホールの真裏に、「THE HOF BRAW」(ホフブロウ)という横浜の老舗洋食屋があります。

1980年からこの場所で営業していますが、実はもっと長い歴史があるのです。

1947年海岸通りにオープンしたホフブロウ

ホフブロウは1947年、今のシルクセンター(山下町1番地)の向かい側にオープンしました。

白っぽい漆喰の一軒家でした。

店名にはドイツ語の「HOF BRAW」の前に何故か「THE」が最初から付いていますが、アメリカ人やイギリス人のお客様の事も考えたのでしょう。

オープン当初のメニューには、ドイツ系の料理はハンバーグ、ソーセージ、ポテトサラダジャーマン風しかなく、ステーキ、ナポリタン、ミートソース、シシケバブ、ピザがメインでした。

親父の勤め先が近かったのと、休日に行くところは山下公園がほとんどだったので、小学生の頃、数回だけ連れて行ってもらいました。

外食はとても贅沢なことで、おふくろと一緒の時は滅多に外食できなかったので、親父が内緒で連れて行ってくれたんだと思います。

外国のような雰囲気と外人女性のウエイトレスさんが、僕に強烈な異国への憧れを抱かせてくれたのを覚えています。

店名の「HOF BRAW」ですが、ミュンヘンの1,300人も入れる「ホフブロイハウス」が名前の由来だという説がありますが、実際は、ドイツ バイエルン州北東部に「HOF」(ホーフ)というビールの有名な産地があり、そこの「BRAW」(醸造所)という意味なので、「ホーフにあるビール醸造所の食堂」という感じです。

また、このお店の初代オーナーはフィンランド人のコモルアンドコモルさんだという説がありますが、「コモルアンドコモル」というのはお店(会社も)の名前で、ジョージ・コモルというアメリカ人が、山下町1番地に終戦後オープンした雑貨店です。

初代オーナーはハンガリー人のゲオルゲ・コモルさんで、その後ノルウェー人の元船長ハンク・ソレンソンさんが買い取り、お店はシルクセンター脇に移転。そしてジョ-ジ・コモルさんの会社「コモルアンドコモル」が次のオーナーになり、1980年に今の上田ビルに移転しました。

現オーナーの上田フサ子さんはこのビルの持ち主で、1999年に「コモルアンドコモル」のタイピストの方から譲り渡す話を持ちかけられ、4代目オーナーになりました。国名も人名も紛らわしいので、諸説誕生したわけです。

因みに現在のお店を設計したのはノルウェーのデザイナーだそうです。

余談ですが、この上田ビルと同じ頃に建てられた隣のインペリアルビル(1930年誕生)も上田さんの所有ですが、両方とも爆撃を免れました。

1930年に外人専用アパートメントホテルとして誕生したインペリアルビル

ホフブロウの一番の人気メニューと言えば「スパピザ」(ピザ風スパゲッティ)です。1980年にここに移転してからできたメニューだそうです。

ドイツの家庭料理をアレンジしたもので、チーズの少し焦げた香ばしさが堪りません。まだ召し上がったことのない方は是非!女性にはかなりボリュームとカロリーがありますが。

ホフブロウの一番人気メニュー「スパピザ」

今ではメニューも充実し、ソーセージ、ハンバーグ、ザワークラウド、ジャーマンポテト、ウインナーシュニッツェル、アイスバインなどのドイツ料理をはじめ、シーフードドリア、ナポリタン、ステーキ、カツレツ、各種ピザ、スペアリブ、ミートボール、ビーフシチュー、カレー、サラダ、スープと豊富で、土日祭日は予約なしでは入れないほどの人気店になりました。

バーカウンターもとても洒落ています。

ホフブロウのバーカウンター

今はもうメニューにはないですが、もう一つの名物メニューだった「ビックリカツカレー」をご紹介します。ご飯だけで1.5kg以上あります。

このメニューはもしかしたら、隣の蕎麦屋「味奈登庵」(1968年開業)の名物「富士山盛り」に対抗して作られたのかもしれません。

因みに富士山盛りは1kgあり、5~6人前ほどですが、値段は並盛りと同じです。是非一度挑戦してみてください。話のネタになりますよ。

僕は富士山盛りは何度も制覇しましたが、ビックリカツカレーは一度も完食できませんでした。もう挑戦できないのが残念です。

ホフブロウの名物メニューだった「ビックリカツカレー」

味奈登庵の名物メニュー「富士山盛り」

1858年の日米修好通商条約以降、諸外国とも次々に通商条約が締結され、幕府は1859年横浜港を開港。現在の象の鼻パークと大さん橋あたりに、貿易用の突堤を建設しました。

象の鼻あたりが「イギリス波止場」、大さん橋あたりが「メリケン波止場」と呼ばれていました。

そして1864年には、現在の山下公園中央部に「フランス波止場」と呼ばれる突堤ができました。(近くにフランス人居住区があったので)

1894年当時の大さん橋

1894年に大さん橋の前身となる「鉄桟橋」が完成。前述したように、神戸港の第二波止場が「メリケン波止場」と呼ばれる前からそう呼ばれていました。よこはま物語その2で紹介した、淡谷のり子の「別れのブルース」にも横浜のメリケン波止場(こちらは本牧です)が登場しています。

神戸港の第二波止場前には米国領事館があったので、その呼び名は神戸の方が定着していったのでしょう。

因みに、「アメリカ」「アメリカン」の発音が、当時の日本人には「メリケン」としか聞こえなかったので、そう呼ばれるようになったそうです。

1964年頃の大さん橋

現在の大さん橋

1906年に新港埠頭が完成し、そこに1913年に赤レンガ倉庫(国営保税倉庫)ができ、その後、瑞穂埠頭、山下埠頭、本牧埠頭と、次々に貨物を扱う埠頭ができました。それは大さん橋を大型客船専用の桟橋にするためでした。

大さん橋ストリートの風景 その1

大さん橋ストリートの風景 その2

大さん橋ストリートの風景 その3

大さん橋ストリートの風景 その4

1960年代になると来日する外国人観光客も、渡航する日本人も目覚ましい勢いで増えていき、大さん橋ストリートには飲食店が建ち並ぶようになっていきました。

1930年完成のジャパンエキスプレス本社ビル

1929年完成の横浜海洋会館のビル

海岸通り1丁目までやってきました。

1930年にできた、船客送迎や移民乗船の斡旋を行うジャパンエキスプレス本社ビルと、1929年にできた横浜海洋会館のビル(元は貿易商社の大倉商事横浜出張所)に挟まれるように建つのが同じ褐色のスクラッチタイルのビル、横浜貿易協会ビル。こちらも1929年にできました。ここに横浜を代表するレストラン「スカンディヤ」があります。

スカンディヤがある横浜貿易協会ビル

スカンディヤ内観

スカンディヤ内観

「スカンディヤ」は1963年このビルの2階にオープンいたしました。

その後カジュアルに楽しめる1階のレストラン「スカンディヤガーデン」もオープンいたしました。スカンジナビア政府観光局からお墨付きをいただいている日本でも数少ない北欧料理のレストランです。定番のアイスバイン(豚の前足すね肉塩漬け)やフリカデラ(デンマーク風仔牛のミートボール)、うなぎのソテーデンマークスタイル、スモーガスボード(デンマーク流ビュッフェ)、にしんの燻製ノルウェースタイルなどが有名です。

ヘルベルト・フォン・カラヤンやエリザベス・テイラーも訪れたことのあるお店で、ユーミンが婚約時に両家の顔合わせをここで行ったことでも有名になりました。

ここのオーナー濱田八重子さんは、1950年代、友人と大阪から横浜に遊びに来て、デンマーク人のご主人と知り合い、あっという間に結婚したそうです。

1960年頃、濱田八重子さんは、県庁と神奈川県警の間にあるビルの地下に「スリーネーション」というお店をオープンしました。スリーネーション(3つの国)とはデンマーク、ノルウェー、スウェーデンです。このお店もジュークボックスで踊れるパブでした。船員や米兵で連日朝まで超満員だったそうです。

同じ頃、ご主人は中華街に有名なカウンターバー「コペンハーゲン」をオープンさせます。

話は少し逸れますが。1950年代から70年代初めまでの中華街の裏通りは、酒と女を求めて来る外国人相手のバーがひしめき合い、「ハッピーアベニュー」と呼ばれていました。一番多い時には138軒ものバーが裏通りにあったそうです。しかし血の気の多い軍人や船乗りですから、毎晩いろいろなお店でけんかが起こる物騒な街だったので、中華街は「ブラッドタウン」(血なまぐさい街)と呼ばれるようになりました。

なんと中華街にまったくコネのないデンマーク人のご主人が周りの如何わしいバーとはまったく違う格調高いバー「コペンハーゲン」をオープンさせたのです。入口には屈強なボディーガード風の外人がいて、まさに異国が味わえる名店でした。(2004年頃に閉店してしまいました。とても残念です。)

スカンディヤの入り口にはスリーネーションの国旗が飾られています。今年60周年を迎えました。

オーナーの濱田八重子さんは93歳になられました。今はたまにしかお店に顔を出さないそうです。4、5回しかお話したことはありませんが、横浜もお店も心から愛し続けてきた強い信念が感じられる方です。

この1月にはお店にお伺いいたします。もう一度お会いできると信じて。

スカンディヤ オーナー 濱田八重子さん

皆様にとりましても今年がよい年になりますよう、元日に撮影した朝焼けのベイブリッジをご覧ください。

この写真は1960年か1961年の「港が見える丘公園」ができる前の景色です。

この小高い丘から目の前に見えるのが山下埠頭です。

ちょうどこの頃に僕の親父は日本鋼管から日本海事検定協会に移り、この港が仕事場になりました。

山下埠頭と同じ1962年に「港が見える丘公園」は開園しました。

1947年平野愛子が唄った流行歌「港が見える丘」が名前の由来です。

幕末から明治初期、この「港が見える丘公園」エリアにイギリス・フランス両軍が駐屯していました。

この写真の目の前がフランス軍が駐留していたフランス山地区で、写真の後方がイギリス山地区になります。

フランス山地区にはこれと言った観光名所はなく森だけです。

1859年青木屋忠七が始めた清水屋という西洋洗濯業の「クリーニング業発祥の地」の記念碑や1864年にオープンした「横浜ボウリング発祥」の碑があるくらいです。

それに比べ、イギリス山地区には歴史的建造物や庭園があり、この公園の観光名所になっています。

まずは、1937年にイギリスの総領事公邸として建てられたコロニアルスタイルの白亜の洋館、イギリス館。現在はコンサートホール、会議室、一般公開の展示室として利用されています。

イギリス館

1989年に、横浜市政100年、開港130年を記念してバラが「市の花」に制定されました。

そもそもバラはイギリスの国花でもあるので、イギリス館のあるこの地に150種類1200株のバラが鑑賞できる「イングリッシュローズの庭」が1991年に開園されました。

イングリッシュローズの庭

また、1927年に建てられたスパニッシュスタイルの西洋館「山手111番館」もあります。

この地下1階は「ローズガーデンえの木てい」というスイーツカフェです。

山手111番館

そしてイギリス山地区の隣は、近代文学館地区になります。

1978年開館の「大佛次郎記念館」と1984年開館の「神奈川近代文学館」があります。

大佛次郎記念館

神奈川近代文学館

この公園から少し歩くとすぐに「山手ゲーテ座」があります。

1885年に、生の西洋演劇に触れることができる当時唯一の商業劇場として「ゲーテ座」は誕生しました。

その跡地に、1980年学校法人岩崎学園・横浜洋裁学院の創立50周年記念事業の中、服飾関係の博物館として「山手ゲーテ座」(岩崎ミュージアム)は建てられました。

現在は絵画や工芸の企画展を開催したり、クラシックを中心にしたコンサートを行っています。

山手ゲーテ座(岩崎ミュージアム)

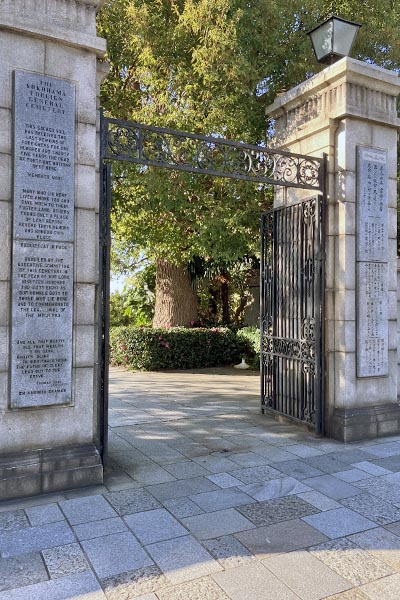

このゲーテ座から左に少し歩くと横浜外人墓地が見えてきます。

横浜外人墓地 山手門

横浜外人墓地

1854年、2度目のペリー来航の時、マストから転落死した若い水兵の埋葬地として、ペリーが海の見える場所を幕府に要求。その後も外国人死者がその付近に葬られ、この地が外国人専用の墓地として定められました。

山手十番館

外人墓地の目の前に、1967年、明治100年を記念して建てられた洋館のレストランです。

とんかつの「勝烈庵」の十番目のお店なので「山手十番館」と命名されました。

横浜山手聖公会

外人墓地を右手に少し歩くと左側にノルマン様式の聖堂が見えてきます。

1931年に建てられた「横浜山手聖公会」というプロテスタントの教会です。

ここを左に入ると、北原照久の「ブリキのおもちゃ博物館」と「クリスマストイズ」があります。

山手234番館

「横浜山手聖公会」の先にあるのが、1927年に震災復興事業として建てられた外国人向けのアパート「山手234番館」です。

えの木てい

「山手234番館」と同じ朝香吉蔵の設計でやはり1927年に建てられた洋館です。

現在は「えの木てい」という女性に大人気のカフェです。チェリーサンドが有名です。

エリスマン邸

「えの木てい」の向かい側にある公園が「元町公園」です。ここに1926年に建てられたスイス人貿易商フリッツ・エリスマンの邸宅「エリスマン邸」があります。

僕が中高の時、学校の帰りに元町公園に来てよくフランス文学の本を読んでいました。

でも本当の目的は片想いの女の子を一目見ることでした。

横浜雙葉学園

僕の憧れの女性がいた横浜雙葉学園です。

ベーリックホール

横浜雙葉学園の向かい側にある洋館が、1930年に建てられたイギリス人貿易商バートラム・ロバート・ベリックの邸宅です。

現在は「ベーリックホール」という名称で一般公開されています。

さあ、しばらく歩いていきましょう。

カトリック山手教会

1933に建てられたカトリック山手教会が見えてきました。

この教会はユーミンの結婚式でたいへん有名になりました。

フェリス女学院

1870年、アメリカ人宣教師メアリー・E・キダーが創立した日本で最初の女学校「フェリス女学院」です。

僕の大好きな作詞家 安井かずみが通っていた学校です。

さあ、もうしばらく歩いてみましょうか。

山手イタリア山庭園内 外交官の家

山手イタリア山庭園内 ブラフ18番館

イタリア山庭園は、1880年~1886年にイタリア領事館があった場所に1998年開園しました。

その見事な庭園の中に、1910年渋谷区南平台町に建てられた外交官 内田定槌の邸宅を移築した「外交官の家」と、1924年山手45番地に建てられたオーストラリア貿易商バウデンの邸宅を移築した「ブラフ18番館」があります。

今回はクリスマスも近いので、女性の永遠の憧れ、横浜山手地区をご紹介いたしました。

ここは僕の青春を形作ってくれた大切な場所でもあります。

どんなにMM地区が栄えても、やはり横浜の一番の魅力は山下地区から山手地区のエリアにあると思っています。

前回のホテルニューグランド本館も今回の洋館や教会や公園も永久に残っていてほしいですね。

山下公園前に係留される戦前の豪華客船 氷川丸

横浜港から吹く風は遠い異国の匂いを運んで来る。その横浜港のうつろいを見つめ続けてきたホテルがある。

1927年12月1日に開業したホテルニューグランド。

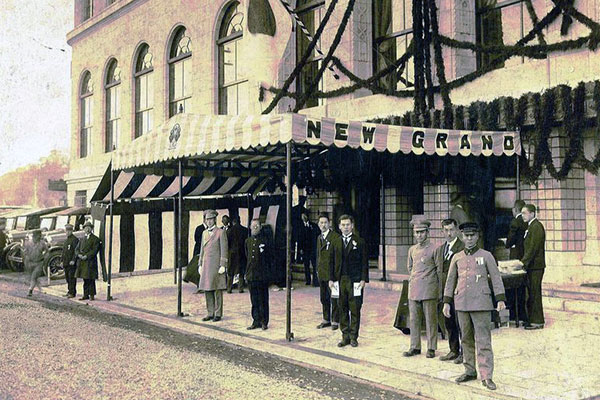

誕生当時のホテルニューグランド

開業当日のホテルニューグランド

イタリア ルネッサンス様式を取り入れ、東洋と西洋のアールデコのエッセンスを随所に散りばめた本格的な西洋式ホテルです。

名前に「ニュー」が付いているのには訳があります。

Grand Hotel at Yokohama

実は大正12年9月1日の関東大震災で灰燼に帰した横浜のシンボルだったホテルがありました。

「Grand Hotel at Yokohama」。横浜で最初の本格的西洋式ホテル「グランド・ホテル」です。

「ホテルニューグランド」はこのグランド・ホテルのようなランドマーク的存在になってほしいと、横浜市民への公募で決まった名前だそうです。

グランド・ホテルは山下町20番(現在の「横浜人形の家」)に1873年8月に開業しました。新橋~横浜(現在の桜木町)鉄道開通の1年後でした。

築地ホテル館

時代は少し遡りますが、1854年(安政元年)の日米和親条約以降、欧米との通商が盛んになり、往来が頻繁になってきた外国人が宿泊するホテルの建設が急務になりました。

そこで最初にできた本格的な西洋式ホテルが「築地ホテル館」です。

今の築地中央卸売市場の立体駐車場あたりに1868年開業しましたが、1872年の銀座大火で全焼してしまいました。

そのホテルを設計したのが、横浜中区の本町通りに建築設計事務所を開いていたアメリカ人のリチャード・ブリジェンスでした。そしてその彼が「グランド・ホテル」の設計も手掛けたのです。

建設はどちらも清水組(現在の清水建設)でした。

そして、築地ホテル館の初代料理長だったルイ・ベギュー(日本におけるフランス料理の父)がグランド・ホテルの料理長になり、開業時から絶賛されたそうです。彼の元に、1890年に開業した帝国ホテルの初代料理長吉川兼吉など、日本を代表する料理人になった多くの人達が修行に訪れました。

日清戦争・日露戦争・第一次大戦による好景気の中、イギリスとアメリカとの交易が最も盛んになったのが横浜でした。

その玄関口である山下町界隈には国内最大のホテルになったグランド・ホテルに続き、オリエンタルパレスホテル、クラブホテル、ローヤルホテル、ライツホテル、ホテル・プレザントン、ホテル・デ・フランスと、7つの西洋式高級ホテルが次々と建ち並びました。

しかし関東大震災で7つのホテルはすべて全焼してしまいました。

大震災後の復興計画に、再び横浜の象徴となるホテルの建設はマストでした。

そしてオリエンタルパレスホテルに隣接した土地にホテルニューグランドが誕生したのです。

設計したのは、当時まだそれほど有名でなかった渡辺仁。この後、銀座和光(旧服部時計店)、有楽町日劇、上野国立博物館、第一生命館などの設計も手掛けます。そして建設はやはり清水組。

それでは渡辺仁の最高傑作であるホテルニューグランドの芸術性あふれる特徴を見ていきましょう。

2階ロビーへの階段

ホテル正面玄関を入るとすぐ正面に階段があります。開業当時は2階がフロント・ロビーだったためです。

2階に向かう階段には青い絨毯が敷かれて、両側のイタリア製スクラッチタイルが絨毯の青をより際立たせます。

天井には白漆喰で繊細な装飾が施され、正面エレベーターの上部には京都川島織物の綴織「天女奏楽之図」が壁に張られています。その真ん中の時計には寺院で祀られている仏像の背中の「炎」が装飾されています。

2階元フロントとロビー

当時では2階にフロントがあるのはとても珍しかったと言います。

天井からは、東洋風の伽藍の灯籠が吊るされています。

まさに、「東洋に来た!異国に来た!」と外国人に大きなインパクトを与える意匠です。

2階山下公園側ロビー

外観からも印象的だった大きなアーチ窓とベルベットカーテンの間から、山下公園のイチョウ並木と横浜港を眺めることができ、船旅をゆっくり癒せるようにソファが並んでいます。

レインボーボールルーム前のロビー

マホガニーの柱と横浜家具が重厚感を与えてくれます。

レインボーボールルーム

アーチ状の天井に施された装飾は、漆喰職人の最高傑作と評されています。

戦後しばらくは進駐軍のダンスホールになり、見砂直照と東京キューバンボーイズがここから一躍有名になりました。

フェニックスルーム

太い木柱が印象的で、神社のような天井の梁、伽藍のオレンジの光、オレンジ色の絨毯が、デフォルメした日本の神社を思い浮かべさせます。神秘的な日本を表現した部屋です。

ヨーロッパ調の中庭

ここには1952年頃までパームルームというパブの建物がありました。

初代料理長のサリー・ワイルとコックさんたち

パリの四つ星レストランから総支配人になるアルフォンゾ・デュナンと一緒にやってきたのが、初代料理長のワイルでした。元のグランド・ホテルは正式なフランス料理(コース料理)でしたが、彼は堅苦しいマナーに囚われるよりも、食事は楽しみながらいただくものと考えていたので、ドレスコード、酒、たばこを自由にして、パリの下町的雰囲気を醸し出しました。

また、料理もフランスに拘らず、隣国のエッセンスを加えたアラカルトに重点を置いて、たくさんのメニューを作り出し、その中から自由に選んで食べるスタイルへと変えていきました。

グランド・ホテルが「最高級の雲の上のホテル」であったなら、ホテルニューグランドは「人々に愛され、親近感と夢の持てるホテル」に生まれ変わったのです。

ホテルニューグランド発祥の料理にはワイル考案のシーフードドリアの他、2代目総料理長の入江茂忠が開発したスパゲッティナポリタン、そしてプリンアラモードがあります。

余談ですが、野毛の「センターグリル」がナポリタン発祥の地だとする説もあります。

このお店の創業者である石橋豊吉はナポリタンを米兵由来のケチャップを使う「庶民の味」に仕立てあげました。実は石橋氏はサリー・ワイルが経営していた別のホテルでシェフをやっていた関係でニューグランドの入江氏とも交流があり、入江氏からアドバイスももらったそうです。

ナポリタン兄弟のような関係なのでどちらも発祥の地でいいのではないでしょうか。

さて、おそらくワイル氏の料理を味わった有名人はたくさんいると思いますが、中でも、1929年イギリスのグロスター公ヘンリー王子、1931年ダグラス・フェアバンクス、1932年チャップリン、1934年ベーブルース、1937年のダグラス・マッカーサー(2番目の奥様ジーンとの新婚旅行で)が特に有名です。

終戦後、GHQに接収されていたため、サリー・ワイルは復帰できず、母国スイスに帰国しました。

その後は、多くの日本人コックの西欧留学の橋渡しをして「スイス・パパ」と呼ばれるようになりました。

1970年代日本のフレンチブームのきっかけを創ったのもワイル氏だったのです。

1945年8月30日ダグラス・マッカーサー到着前

1945年8月30日厚木飛行場に降り立ったマッカーサーはトレードマークのコーンパイプをくわえ、濃い目のサングラスにノーネクタイという例の姿で、すぐさまホテルニューグランドに向かいました。

戦前日本へは5回ほど訪れたことがあるマッカーサーは親日家であったそうです。

そして自分がまず泊まるホテルはニューグランドと決めていたので、そのホテル周辺も一切爆撃されませんでした。県庁、税関、開港記念会館、バンドホテルなど、戦前からの貴重な建造物は守られました。

そして横浜港沖に停泊する戦艦ミズーリ上で交わされた降伏文書調印式の9月3日までの3泊を過ごした部屋が315号室です。この部屋は「マッカーサーズスイート」と名付けられ、現在は一般客も宿泊できるようになっています。

1Fのバー「シーガーディアン」でバーテンダーと話す大佛次郎

「鞍馬天狗」や「赤穂浪士」で有名な横浜市中区生まれの小説家 大佛次郎は、昭和6年からの10年間「318号室」を執筆のために毎日使用していました。

バー「シーガーディアン」ではピコンいうリキュールをソーダで割った「ピコンソーダ」を愛飲していたそうです。

横浜を舞台にした小説「霧笛」もここから生まれました。

この318号室は「天狗の間」と命名され、一般客でも宿泊できます。

現在のホテルニューグランド

多くの映画や小説の舞台になり、多くの著名人に愛されてきたこのホテルは、大切に磨き上げられた宝石のように深く輝き、今もその毅然とした存在感は変わっておりません。あと4年で誕生から100年を迎えますが、これからもヨコハマのシンボルとしていつまでもそこにあり続けてほしいと心より願います。

横浜に生まれ、横浜を愛する者として。

本牧通りから上野町あたりの谷戸を通り、元街小学校前を行くと、1932年(昭和7年)にできた代官隧道(代官坂トンネル)が見えてきます。

このトンネルは道幅が狭く車がすれ違えないので、信号が設置されています。ここを抜けると、左側に東南アジア風の和洋折衷の建物が忽然と現れます。

それが横浜で最初のナイトクラブ「クリフサイド」です。

ナイトクラブ全盛期のクリフサイド

クリフサイドは1946年(昭和21年)山手舞踏場という名の社交ダンス場として開業しました。

最初は一部の富裕層しか入れない高級店でしたが、ナイトクラブ全盛期を迎える前、山手の崖の側にあるので、「クリフサイド」と店名を変え、横浜で最初のナイトクラブとして大繁盛しました。

ここは他のナイトクラブと違って、基本ダンスホールなので、従業員の女性ダンサーがお客様とダンスを踊り、飲食を楽しむお店でした。

最盛期には200名ほどの女性ダンサーが登録していたそうです。(注:当時、通常のナイトクラブは女性同伴で来店します。)

クリフサイドの1階ダンスホール

3階まで吹抜けの約100㎡のダンスフロアはすべて桜の木で、奥のステージにはビッグバンドが入っていました。

「日本のサッチモ」と本家ルイ・アームストロングにも認められた、南里文雄さんは自身のバンド「ホット・ペッパーズ」を率いてここで一世を風靡しました。2階の小宴会場は南里さんを偲んで「トランペット・ルーム」と命名されました。

この建物は木造建築ですが、1階のダンスホールも2階のトランペット・ルームもバーカウンターも当初のまま現役です。

ダンス愛好家の社交場として、結婚披露宴・イベント・コンサート・撮影の会場として利用されています。過去には映画の舞台としてもたくさん使われました。

有名なのは、1952年上映の「上海帰りのリル」そして、1956年上映の石原裕次郎主演「狂った果実」です。

マリンタワー隣にあったナイトクラブ「ブルースカイ」

山下橋のバンドホテル最上階のナイトクラブ「シェルルーム」

石原裕次郎といえば、クリフサイドをはじめ、1954年(昭和29年)関内の弁天通り三丁目にできた「ナイトアンドデイ」(青江美奈がレコードデビューする前、ここの専属歌手でした)や、1957年(昭和32年)山下町マリンタワーより早くその隣にできた「ブルースカイ」(因みにマリンタワーは1961年開館です)、そして山下橋現メガドンキーの場所にあった、ホテルニューグランドと肩を並べる老舗の「バンドホテル」最上階(と言っても4階ですが)に1968年にできた「シェルルーム」(キング・オブ・ヨーデルと呼ばれたウィリー沖山さんが支配人でした)という横浜の有名ナイトクラブに毎晩のように来ていたそうです(もちろん映画・テレビの撮影がない日です)。

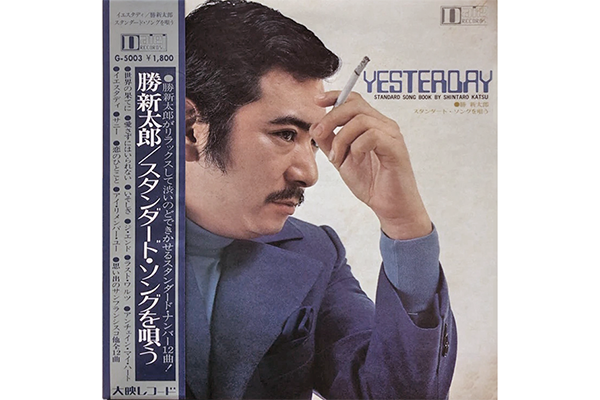

石原裕次郎とは兄弟のように仲が良かった勝新太郎さんに一度だけブルースカイに連れて行ってもらったことがあります(石原裕次郎とは会えませんでしたが)。僕が22歳の頃、弾き語りをしていた弁天通りのバーに勝新さんは必ず一人で毎週1回深夜か暁に現れました。そこのママが昔ジャズ歌手で、勝新さんとは古くからの友人だったそうです。

まだ入って間もない頃、お客がいない時にママと二人で練習していると、そこに勝新さんがひょっこり現れたんです。

僕は自分の目を疑いました。

ママは僕を紹介すると同時に、勝新さんとママのデュオがいきなり始まり、必死で伴奏を始めた記憶があります。

それから、お店が閉店するまでの約半年間、毎週勝新さんの伴奏をするのが楽しみでした。

たくさんのスタンダードナンバーを勉強させてもらい、たくさんの裏話を聞かせてもらいました。

僕のお師匠さんの一人です。

勝新太郎 スタンダード・ソングを唄う